O teatro, sob muitos cuidados e em pleno movimento

Crítica da peça Meu filho só anda um pouco mais lento, com direção de Rodrigo Portella

É só uma história, um recorte de um dia na vida de uma família: o aniversário de um rapaz que está em uma cadeira de rodas, uma condição irreversível que sua mãe tem muita resistência em admitir. Ao longo desse dia, vários personagens aparecem, tanto aqueles que vivem na mesma casa, quanto os que vieram para o aniversário. Meu filho só anda um pouco mais lento, peça do dramaturgo croata Ivor Martinić, apresenta uma narrativa despretensiosa, sem sobressaltos aparentes. Um panorama. Muitos detalhes por imaginar. No elenco, Antonio Pitanga, Camila Moura, Elisa Lucinda, Enrique Diaz, Felipe Frazão, Hypólito, Leandro Santanna, Maria Esmeralda Forte, Simone Mazzer e Verônica Rocha.

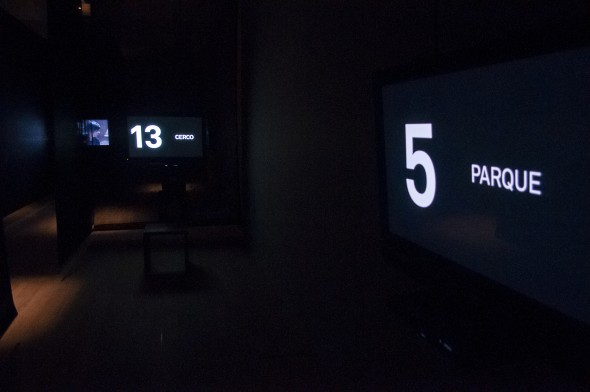

A escolha feita pelo diretor Rodrigo Portella no contexto da pandemia e nas instalações do Oi Futuro, centro cultural que sedia e patrocina a obra, é bastante particular. Um projeto de teatro que não se materializa em um formato imediatamente reconhecível como teatro. Em uma sala de exposições, pouco mais de vinte televisores estão espalhados em um labirinto montado com telas pretas translúcidas que pendem do teto. Nos televisores, as cenas da peça, com fotografia e montagem de Pedro Murad, umas gravadas no teatro, com elementos de cena característicos do teatro, outras gravadas em espaços externos, em que se estabelecem outras relações entre as diversas personagens. Cada espectador escolhe se quer ver as cenas na ordem em que aparecem originalmente no texto, se seguem roteiros sugeridos ao fim de cada vídeo, ou ainda se querem entrar no modo aleatório. Em outra sala, que pode ser visitada antes ou depois do percurso pela narrativa, há retratos das personagens em vídeo, projetados nas paredes.

Podem entrar no máximo sete pessoas ao mesmo tempo, então é preciso agendar a visita. Ninguém fica sem máscara no ambiente e cada espectador recebe um controle remoto para acionar os vídeos a cada nova cena. Cada televisor tem um único fone de ouvido com fio e há protetores auriculares disponíveis.

Logo nas primeiras cenas, fui fisgada pela figura da avó e entrei na narrativa com ela. Fui seguindo a personagem da Maria Esmeralda Forte até inevitavelmente me perder dela. Então acompanhei outras trajetórias, mas sempre me perguntando por ela e me alegrando especialmente quando ela reaparecia. Até que vi algumas cenas de novo. Uma ou outra revi de pé um pouco de longe, enquanto outra pessoa assistia, mesmo sem que eu pudesse também ter acesso aos fones ou me aproximar de fato. A avó, na peça, é quem oferece a visada de quem perdeu a noção do tempo, que já não sabe mais se o que tem na memória é sonho ou recordação, lembrança de uma vida vivida ou de uma vida paralela apenas desejada. Assim fui percebendo a peça, vendo e esquecendo, pensando que algumas cenas podiam ter “acontecido” no mundo fictício da narrativa ou podiam ser fantasia ou projeção de algum dos personagens.

Eu tinha visto uma montagem desse texto antes, em 2017. Uma encenação do diretor argentino Guillermo Cacace, realizada no seu próprio espaço, o Apacheta Sala/Estudio, que é bastante simples, sem luxos, como são muitos dos teatros independentes de Buenos Aires. Em uma sala com uma grande janela aberta, por onde entrava luz do dia o suficiente para que tudo estivesse visível, o elenco recebia o público, fazendo circular mate, por quem quisesse compartir. A apresentação começava às 11h30 da manhã. Em cartaz desde 2014, o elenco estava muito à vontade. Durante a peça, os atores e atrizes não deixavam de olhar para nós, espectadores aglomerados na arquibancada, mesmo quando estavam “fora de cena”. Era como se estivessem cuidando da nossa atenção, convocando-nos todo o tempo a estar com eles. Por isso tenho uma lembrança de constante preenchimento do espaço e do tempo nessa montagem, que de algum modo me voltava à memória enquanto eu via, anos depois, os fragmentos espalhados pelo labirinto, onde as cenas estão isoladas umas das outras e de nós, espectadores, também isolados uns dos outros.

Não é que eu esteja “comparando” as encenações, como se quisesse apontar o que é melhor. Acho válido compartilhar esse processo do olhar, porque uma montagem me ajuda a ver a outra. Ver diferentes encenações de um mesmo texto é uma coisa que nos abre a percepção sobre a complexidade do teatro. É como se a montagem do Rodrigo Portella fosse uma contraparte da profusão evidente de estímulos da montagem do Cacace, que Rodrigo também tem como referência. Mas a encenação feita no Rio de Janeiro tem estratégias específicas para abrir espaço para o vazio. A miragem da peça toda, naquele labirinto, não me permite deixar de reparar nas lacunas, a despeito da abundância de personagens e movimentos, que está lá, mas que sempre escapa das mãos. A cada fim de cena ou fragmento, estamos de novo no escuro. Nos intervalos, em que nos deslocamos, nos perdemos, nos esquecemos, nos lembramos, nos inquietamos, e fica evidente que a peça já vai virando memória. Então eu fui esquecendo a peça, esquecendo o que já tinha visto, qual era o próximo número. Em dado momento, pensei que já não importava a ordem das cenas, porque a memória é mesmo aleatória, obedece mais ao tempo dos afetos que dos fatos. O labirinto é puro desamparo, mas é no desamparo mesmo que precisamos nos movimentar, então sigamos.

Implicada pela falta de memória da avó e pela honestidade com que Maria Esmeralda fala da indistinção entre lembrança e fantasia, me desliguei da narrativa que tinha conhecido em outra ocasião e embarquei em outras possibilidades, outras relações. O dispositivo cênico proposto pela encenação me fez rever aquela história com olhos frescos. Para isso colaboraram os tantos trabalhos que vi online nos últimos meses e que afiaram o meu olhar para enxergar teatro, independentemente do suporte ou da linguagem proposta – o que, na verdade, o teatro contemporâneo de modo geral já faz. Sem dúvida tenho saudades de experiências de franca aglomeração e interação entre corpos no teatro, mas isso não me impede de ver com entusiasmo a abertura de linguagem que se deu, no teatro que está ao alcance da minha vista, diante das privações necessárias em uma situação tão prolongada de emergência sanitária.

Um artista libanês que eu admiro muito, o Rabih Mroué, diz que por ser uma pessoa de teatro, tudo o que ele faz é teatro, mesmo que seja em um cubo branco, uma sala dentro de uma galeria ou museu, mesmo que a obra fique exposta sem a presença dele. Isso acontece porque quando ele cria é ao teatro que se endereça, é do teatro que surgem as perguntas e é para movimentar o debate sobre a linguagem do teatro que ele faz as obras, a despeito do formato final. Talvez não seja exatamente com essas palavras que ele fala, mas é assim que eu entendo. Não são poucos nem nasceram com a pandemia os projetos de teatro que experimentam a linguagem nos limites das suas premissas, desafiando seus fundamentos mais basilares, e que se sentem à vontade com todas as tecnologias à disposição na vida urbana contemporânea. Teatro é um conceito muito elástico, que não se deixa aprisionar.

Em Meu filho só anda um pouco mais lento, o teatro fica ainda mais aparente se formos observar as atuações. Ninguém me parece estar fazendo televisão ali, nem mesmo cinema, ou performance – mesmo que alguns atores e atrizes tenham familiaridade com essas linguagens. Os recursos de atuação que apareceram na peça me levaram ao teatro. Mais ainda porque as personagens se oferecem a teatralidades distintas. O desequilíbrio de tom entre algumas delas, como por exemplo, entre o casal formado por Enrique Diaz e Elisa Lucinda, chama atenção para as discrepâncias de atuações, por assim dizer, na vida cotidiana. Em família, às vezes não parece que estamos em uma peça em que cada um atua em um registro? Ou até que cada um está fazendo um espetáculo diferente?

Tendo em vista a situação com a COVID-19, a peça estreia em um momento de maior abertura no Rio de Janeiro. Vê-se, pelos restaurantes e bares lotados e sem nenhum protocolo sendo de fato respeitado, que muitos vivem como se não houvesse mais pandemia. Mas o teatro sabe que não é tão simples, que a vida precisa de muitos cuidados, e por isso tem andado um pouco mais lento ultimamente, mas apenas no que concerne ao contato presencial com o público. Quem olha de fora pode achar que é tudo derrota, como alguns familiares podem pensar sobre o jovem Branko (Felipe Frazão), por precisar de uma cadeira de rodas. Enquanto escrevo essa crítica, espio eventualmente as imensas conquistas do Brasil nas Paraolimpíadas de Tóquio e estive estudando uma peça com atores e atrizes com Down dirigidos pela encenadora peruana Chela de Ferrari – que estão entre os Hamlets mais brilhantes que já vi. O mundo fica tão maior e mais complexo quando visto das bordas… A peça de Martinić fala disso também, na sua delicadeza. E penso que o teatro tem estado tão vivo quanto o protagonista da peça está em movimento. Faço essa aproximação pensando que tanto os dispositivos de convivialidade remota no teatro quanto a cadeira de rodas na vida de um rapaz com mobilidade reduzida são instrumentos de realização, e não sinalizadores de limitações.

Espero que essa peça circule por cidades do Brasil e de outros países, não apenas enquanto estivermos negociando risco de morte com o vírus. Sem dúvida, a peça apresenta uma solução eficaz na prevenção do contágio pelo ar, mas não é por isso que ela deve ser vista. A poética da cena, além de coerente com as pesquisas do diretor, se dá à fruição de um modo consistente em si. Meu filho só anda um pouco mais lento vai continuar sendo uma experiência singular da linguagem do teatro, independente da necessidade de protocolos de segurança sanitária.

***

Encerro essa breve reflexão mandando daqui um abraço para o queridíssimo Roberto Guimarães, de quem não me esqueci ao entrar no espaço do Oi Futuro. Onde quer esteja, muito obrigada por tudo!

Daniele Avila Small (Rio de Janeiro, 1976) é artista de teatro, crítica e curadora. É Doutora em Artes Cênicas pela UNIRIO e realiza seus projetos artísticos com o coletivo Complexo Duplo. Idealizadora e editora da Questão de Crítica desde 2008, é presidenta da seção brasileira da Associação Internacional de Críticos de Teatro (AICT-IATC).

Vol. XIII nº 72, setembro a novembro de 2021

Foto em destaque: Daniel Barboza.

Se você aprecia o nosso trabalho, faça parte dessa história colaborando com a gente no Apoia-se! Com essa campanha, firmamos uma parceria com o Foco in Cena, unindo nossos esforços pela memória e pelo pensamento sobre as artes cênicas no Brasil. Junte-se a nós e ajude a compartilhar! apoia.se/qdc-fic