O inalienável tempo do percurso

Crítica da peça O idota – uma novela teatral, da Mundana Companhia

A peça O idiota – uma novela teatral foi criada por iniciativa dos fundadores da Mundana Companhia, de São Paulo, Aury Porto (que faz o Príncipe Míchkin e assina a adaptação) e Luah Guimarãez (Nastássia Filípovna, que assina colaboração dramatúrgica). A diretora Cibele Forjaz, da Cia Livre, também assina a dramaturgia, assim como Vadim Nikitin. Colaboraram ainda Elena Vássina e Boris Schnaidermann.

O processo de criação da peça foi bastante longo e dividido em várias partes distintas, em que os colaboradores participavam mais ou menos intensamente em diferentes momentos. Seria difícil descrever aqui todo esse percurso. Mas considero importante apontar alguns dados da realização do projeto. Artistas de outros grupos paulistas integram o elenco e a equipe, como o Teatro Oficina, o Teatro da Vertigem, a Companhia da Mentira, a Companhia Oito Nova Dança e a Cia Livre, que se juntaram à Mundana Companhia para esta iniciativa, que foi viabilizada com dois projetos realizados com o Programa de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo: 3 Estudos Cênicos de Amor e Morte e Hospedaria Livre, bem como por outras iniciativas. O processo de criação se deu também com a passagem do grupo por oito unidades do SESC, em oito cidades de São Paulo, em que foram realizados workshops de criação com a presença do público.

O idiota estreou no SESC Pompéia em março de 2010 e só chega ao Rio agora em julho de 2011 com o patrocínio da Petrobras. Estão no elenco, além dos já mencionados Aury Porto e Luah Guimarãez, Fredy Allan, Lúcia Romano, Luís Mármora, Sergio Siviero, Silvio Restiffe, Sylvia Prado, Vanderlei Bernardino e Otávio Ortega. A adaptação é feita a partir de O idiota, de Dostoievski, e pode ser assistida em duas partes (no sábado, é apresentada a parte I; no domingo, as partes II e III, com intervalo) ou de uma vez só (às segundas e terças o grupo apresenta as 3 partes em sequência, com dois intervalos).

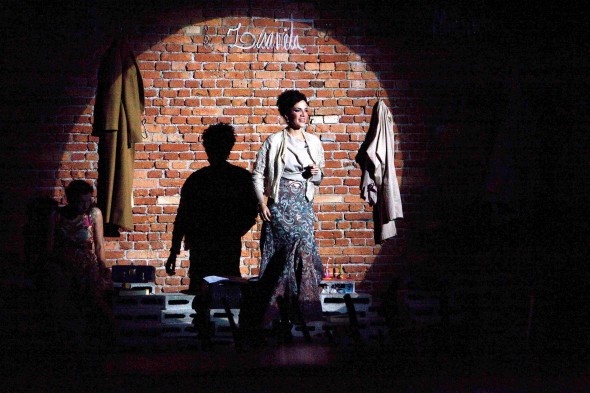

A encenação ocupa um galpão do espaço Tom Jobim, que o cenário de Laura Vinci e a iluminação de Alessandra Domingues transformam com uma concepção de espaço cênico em que as imagens conferem dimensão lírica à narrativa. A visualidade da cena combina a criação de espaços físicos reconhecíveis – como um vagão de trem ou o interior de uma casa – com o engendramento de lugares subjetivos, de espaços imaginários que dão a ver a relação emocional entre os personagens. Os figurinos de Joana Porto também contribuem pra compor o espaço e a atmosfera de cada capítulo, vestindo não apenas os personagens, mas também as cenas, o que talvez possa ser mais claramente percebido no momento em que estão todos de pijamas.

O espaço amplo e frio do galpão ganha cores com a música de Otávio Ortega, que faz a direção musical e a trilha sonora, além de dividir a música ao vivo com Ivan Garro. A música é intrinsecamente aliada à narrativa e a sua execução tem um caráter performativo, que interfere e dialoga com a percepção das cenas. Ortega faz parte do elenco, com importante participação nos diversos coros que dão andamento à narrativa, perpassando toda a encenação. Os coros são determinantes para o ritmo, a dinâmica e o volume da narrativa. Deles, todos os atores participam – o que deve contribuir para que haja uma continuidade na energia da peça, que mantém os atores “quentes”, presentes, a despeito da participação de seus personagens.

O coro também é um pouco espectador, de maneira que a encenação conta sempre com um elemento cúmplice do público dentro da cena. O coro se mostra como um espectador interessado, implicado, que torce pra que alguma coisa aconteça, que tem expectativas com relação à ação, fazendo com que a peça alimente a si mesma de certo modo. A presença deste coro, que se divide em diferentes cenas – coro de exú, coro de cozinheiros, coro das crianças da suíça, coro da high-society – também dá uma atmosfera de acontecimento, de festa, de experiência, que situa O idiota em um lugar diferente na percepção do público. Essa questão do coro merece um estudo mais aprofundado, mas me falta o instrumental teórico pra falar com propriedade sobre o assunto.

Depois de assistir duas vezes ao espetáculo na sua versão integral e de ler alguns textos sobre a montagem, concluo que com essa peça seria ainda mais difícil dar conta, na crítica, da percepção de uma totalidade. Não que seja possível dar conta de uma totalidade com qualquer outra peça, embora façamos essa tentativa – a crítica se dá justamente nesta tensão. Mas aqui o fato da limitação da crítica é ainda mais evidente. Portanto, tento dizer algo sobre O idiota a partir de cacos de sensações e pensamentos suscitados pela peça.

Três frases me chamam a atenção, se destacam como chaves para uma possível análise – que se dedica mais à recepção da peça e ao contexto em que ela aparece nesse momento no Rio de Janeiro do que à materialidade da cena. Duas são do próprio livro de Dostoiévski, ditas pelo seu protagonista “idiota”. A outra é da diretora Cibele Forjaz. Elas dão o tom dos fragmentos que seguem.

“Os Míchkin já não existem há tempos.”

O personagem que dá título à trama, o Príncipe Míchkin, se apresenta desta forma, como representante de uma estirpe em extinção. Sua raridade, no entanto, vai além da sua filiação. É a sua natureza, a sua índole, que o torna uma criatura singular. Nesta frase identifico um fio temático da obra, uma parte das ideias que estão em jogo. Começamos a jornada com esta dica, de que vamos lidar com algo que talvez não exista mais, ou que seja raro. A verdade, no entanto, é que os Míchkin ainda existem, mas é preciso dar ouvidos a um idiota para se dar conta disso. Ele se apresenta como uma impossibilidade. E é a sua impossibilidade que me parece mais interessante. O Príncipe Míchkin, o idiota do título do livro e da peça, é uma criatura improvável, desconcertante.

O público está na mesma situação que os outros personagens ao seu redor: está no processo de conhecer esse homem que é uma exceção, mas que é tomado como tão comum que é banal, que é facilmente rotulado e menosprezado. Quem não conhece a história do livro de Dostoiévski, como eu não conhecia antes de ver a peça, não sabe o que vai acontecer. Do mesmo modo, o público não sabe o que vai ser a experiência de assistir a peça. Assim como o príncipe não é um personagem comum, O idiota não é uma peça comum.

De certo modo, a peça da Mundana Companhia parece improvável. Ou melhor, sua presença aqui no Rio parece improvável como encontrar um Míchkin num vagão de trem. As condições de produção de um espetáculo como este no Rio de Janeiro são da ordem da impossibilidade. A disponibilidade de tempo e de dedicação dos atores, a duração do processo de criação e o formato aplicado na gestação do espetáculo, o nível de comprometimento dos artistas envolvidos com a estética da encenação, estes são fatores que viabilizaram tão preciso resultado e que estão diretamente ligados à capacidade de produção, de viabilização econômica do trabalho. No Rio, a lógica dos editais e dos patrocínios é norteada por premissas que tornam uma criação como essa bastante inviável. A regra é a da proliferação de estreias, da valorização do caráter de evento dos espetáculos e da rotatividade das peças. Não há uma política de continuidade, que beneficie o processo de criação ou a autorreflexão – o que fica a cargo dos artistas, que devem improvisar uma forma de conciliar as improbabilidades. É claro que, eventualmente, o improviso e a insistência produzem exceções. E não foi sem insistência que “os idiotas” desta peça conseguiram levar sua ideia adiante.

Mas a continuidade parece bem mais possível em espetáculos radicalmente diferentes deste do qual tratamos, espetáculos com forte apelo comercial, feitos para um público que quer, acima de tudo, se distrair: passar o tempo. E com isso passamos para a segunda frase do personagem central de Dostoiévski, que me ajuda a descrever a minha percepção sobre a peça.

“Meu tempo é inteiramente meu.”

A relação com o tempo na peça é bastante particular e parece mesmo seguir a premissa dessa frase. Ter propriedade na lida com o tempo é algo muito sofisticado, difícil de conquistar, talvez justamente pela simplicidade implícita nessa frase: “Meu tempo é inteiramente meu.” Uma das coisas que mais me parece tocar os espectadores em O idiota é o prazer que a peça proporciona na sensação do tempo. Como o espetáculo, visto na versão integral, dura mais de seis horas, o espectador se entrega ao tempo da peça, sem pressa, sem ansiedade para chegar ao compromisso que marcou pra depois do espetáculo. O convite para que a pessoa fique com a peça pelas próximas seis horas desbanca algumas premissas da apreensão de um espetáculo comum. Não é possível, por exemplo, dizer que o espetáculo “é longo”, como se isso fosse um defeito. O espetáculo tem o seu tempo, que é inteiramente seu.

O ritmo é orquestrado a cada cena, a cada parte. Imagino que, para isso, a natureza do processo de criação tenha colaborado significativamente. A peça foi criada em diferentes etapas e os artistas criadores experimentaram a encenação dos capítulos separadamente em workshops realizados com a participação do público. Resulta no espetáculo que cada parte é autônoma, mesmo fazendo parte de uma narrativa linear, que é melhor percebida em sequência. Essa autonomia aparece justamente no tempo interno das cenas. Cada uma delas é feita como se fosse uma peça inteira. Acredito que seja isso o que proporciona a sensação de propriedade do tempo, que faz o espectador se descolar da rotina da cidade, da cotidiano, e entrar naquele tempo de fantasia em que a peça se dá.

Contribui pra isso a locação escolhida pela produção. O galpão no Espaço Tom Jobim, dentro do Jardim Botânico, parece um espaço perfeito para a peça. Não só pela liberdade que dá para a cenografia instalar seus diferentes espaços cênicos, mas também pela atmosfera campestre do entorno, que contribui para que o espectador se desvencilhe do ritmo urbano a que está acostumado. A mudança na paisagem, com uma generosa visada do céu, e o frio que parece vir da Rússia prenunciam o início de uma jornada para algum outro lugar, que se inicia com o som meio abafado da preparação dos atores e a abertura das portas do grande galpão. Depois do prólogo de apresentação dos personagens, os espectadores embarcar em um trem. Aí começa o percurso.

Um percurso em comum

Em algum texto do blog ou do programa da peça, cuja referência já se perdeu nas minhas anotações, a diretora Cibele Forjaz descreve a experiência da peça como um percurso em comum. De fato, trata-se de um percurso. Não apenas porque há um deslocamento no espaço, mas porque o espectador tem uma experiência com o espetáculo. Ele se desloca para dentro de uma narrativa, faz uma passagem para um tempo distinto. O deslocamento físico do público, de um espaço cênico para outro, além de necessário na encenação, faz o espectador movimentar o corpo e mudar de ponto de vista, o que ajuda a tornar confortáveis as horas passadas na plateia. Essa movimentação também promove uma delicada interação entre os desconhecidos no público, que vão se esbarrando entre uma e outra parte, se afastam e se reencontram por acaso em outro momento da peça.

O “em comum” dessa frase não me remete unicamente ao comum entre artistas e espectadores, mas acho possível que aconteça um “em comum” entre os indivíduos na plateia, que estão fazendo aquele percurso no mesmo momento e que, pela singularidade do espetáculo e pelo tratamento diferenciado que é dado ao espectador, se vêem em momentos de cumplicidade com meros desconhecidos. O tratamento diferenciado a que me refiro está na generosidade (que parece óbvia, mas não o é) de tratar o espectador como indivíduo adulto, que não precisa ser saciado de entretenimento a cada cinco minutos, como uma criança. O espetáculo não se preocupa em tomar o tempo do espectador. (Há quem ache um absurdo uma peça ter duas horas de duração.) Pelo contrário: ele oferece várias horas de peça para o espectador desfrutar.

A sensação deste percurso é a de ter vivido alguma coisa, de ter feito parte de alguma coisa importante, que foi feita com seriedade e dedicação, em que o público foi levado em consideração durante todo o processo. A ideia de percurso, a meu ver, pressupõe uma transformação de ordem subjetiva. A narrativa se instaura de um modo que é difícil ficar indiferente a ela. Ao final, há grandes chances de o espectador se sentir implicado pelo que viu. As situações e personagens ficam na memória, entram no repertório do espectador. Depois desse percurso, a compreensão de ser “idiota” pode estar transformada. E, pelo menos em alguns espectadores, os Míchkin ainda vão existir por muito tempo. E a humana condição de ser idiota, também.

Daniele Avila é tradutora e crítica de teatro. Mestranda em História Social da Cultura pela PUC-Rio, tem graduação em Teoria do Teatro pela UniRio

Informações sobre a temporada e a criação do espetáculo no blog da peça: http://oidiotateatro.blogspot.com/

Assista na TV-QdC, nosso canal no Vimeo, a conversa de Daniela Amorim com a Mundana Companhia:

http://vimeo.com/26780891

Vol. IV, nº 34, julho de 2011