Para revidar o olhar

Crítica da peça -Nu de mim mesmo

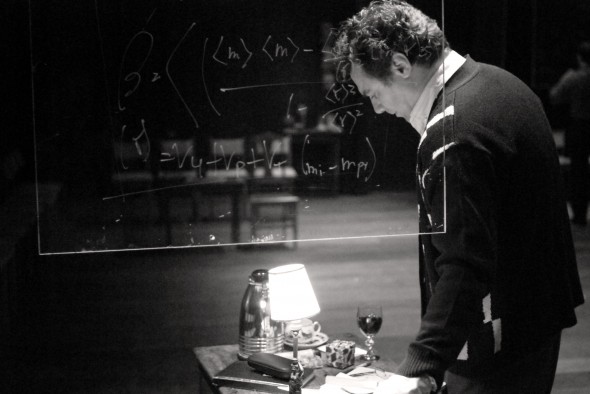

Em cena, três atores e duas atrizes se dividem em personagens diversos. A situação com a qual a peça se inicia parece conduzir o percurso: o personagem Artur (Adriano Garib), na ocasião do seu aniversário e em meio de uma crise, num momento em que questiona sua trajetória de vida e suas prioridades, revê sua relação com o filho (Fabio Dultra), tendo a namorada deste (Julia Lund) como aliada para uma aproximação. Ele se relaciona com uma mulher imaginária (Miwa Yanagizawa) e com um amigo (Otto Jr), com quem vai realizar um projeto: listar situações em que pessoas estão sendo observadas sem saber, pessoas que vemos, mas que, a princípio, não nos olham. Como observamos na primeira lista que o amigo traz, o critério que guia o olhar é absolutamente subjetivo. As situações por ele pinçadas são triviais. É o seu olhar que confere a elas um encanto particular. O interesse por elas é despertado pelo próprio ato de relatar, mais do que por elas mesmas. Essas cenas também ganham sentido na medida em que fazem parte de uma lista, reunidas em um inventário pessoal e subjetivo. A partir dessas primeiras situações relatadas eles começam a inventar desdobramentos, a ficcionalizar os relatos que, num primeiro momento, são bastante concisos. A brincadeira entre os dois personagens reflete o próprio procedimento de criação do espetáculo, que também utilizou relatos (da vida real) ficcionalizados no processo de construção das cenas. A partir desse exercício de imaginação dos personagens, surgem outros personagens, que recebem um tratamento diferenciado: trazem uma etiqueta com o nome de cada um, que também aparece nos telões distribuídos pelo espaço como títulos das suas histórias. Tais histórias são divididas em partes e entrelaçadas umas nas outras. Alguns desses personagens têm traços daqueles que foram apresentados no início. Não há um esforço em caracterizar cada um para sinalizar as diferenças; pelo contrário, em cada personagem é possível ver rastros dos outros.

A fisionomia dos personagens criados por aquele homem e por seu amigo reflete seus próprios rostos e os rostos daqueles que estão à sua volta, como se o olhar, mesmo quando se dispusesse a olhar para o outro, visse a si mesmo e às suas referências em todas as coisas. Talvez aconteça a mesma coisa com o espectador, que vai preenchendo os espaços e dando traços para as figuras com o seu próprio repertório imagético. Os questionamentos de Artur aparecem também nesses outros personagens. Parece que todos estão se perguntando sobre suas trajetórias, seus objetivos, suas prioridades. De certo modo, eles parecem valorizar o momento presente, como se estivessem tentando se livrar do peso das lembranças do passado e, da mesma forma, do peso das expectativas para o futuro. Isso traz uma intensidade para a trivialidade das cenas, o que pode ser um dado atraente do espetáculo, afinal, “intensidade” e “trivialidade” são duas condições de difícil convivência.

No espaço de encontro dos diversos personagens que ali se apresentam, no cruzamento que as histórias formam no pensamento, percebemos que aquelas situações envolvem uma perda e uma busca. Não há definição no que os personagens buscam. É como se eles buscassem, apenas, sentido. Mesmo quando há uma perda determinada – da moça que perdeu a mãe, por exemplo – há outra perda mais abstrata, uma perda, também, de sentido. Isso fica bem claro quando cinco personagens se encontram numa estrada, sem rumo. O único que tem alguma direção é o motorista que lhes dá carona, uma vez que ele tem compromissos a cumprir, mas, de certo modo, sua trajetória não tem um sentido: a estrutura de sua vida é circular, seu lugar é a estrada, que é sempre passagem, que pode levar a qualquer lugar, mas não leva a lugar algum, apenas se volta sobre si mesma.

Aquela situação inicial é retomada em alguns momentos e no final da peça. Nela podemos perceber o destaque da ficção (ou do devaneio) na história desse personagem que é como um personagem central. As cenas entre Artur e os personagens irreais na sua vida (a mulher imaginária e a memória do pai morto) são as que parecem envolver os espectadores de uma maneira diferente daquelas cenas que reconstroem uma realidade identificável, que procuram se aproximar de uma representação do real. São dois tipos de construção diferentes: enquanto algumas cenas (dele com o amigo, com o filho ou com a namorada deste) buscam uma mimetização, essas outras (com a mulher imaginária e com o pai) lidam com a ficção enquanto jogo teatral. Com essa dimensão de jogo, elas adquirem uma materialidade que se aproxima do real imediato, passam a fazer parte da realidade mesma, do fato de que aqueles atores estão, com os espectadores, fazendo uma peça. É como se essas cenas provocassem uma irrupção do real. Talvez seja possível dizer que elas são mais “vida” do que “cena”.

Uma dessas cenas é o momento em que a mulher imaginária pede a ajuda de algumas pessoas na platéia para se comunicar com Artur. Nesse momento, ela traz para o espaço da cena o músico que toca durante o espetáculo e fez a trilha original da peça, Felipe Storino, e o ator que faz o filho – como se agora ele fizesse o papel de um filho imaginário. É uma espécie de acontecimento dentro da peça, mas não se trata de uma improvisação ou de uma “cena de platéia”. Não há uma quebra na narrativa ou no jeito de atuar. O público entra na cena como mais um elemento, sem alarde. Quando nos damos conta, estamos em uma situação diferente daquelas que se apresentaram no espetáculo até este momento. Nós somos colocados dentro do quadro como espectadores, assim como Felipe Storino entra como músico e Fabio Dultra, como ator. Esse mecanismo movimenta o olhar do espectador, faz com que ele mude de ângulo por alguns instantes. É provável que isso torne o olhar do público mais comprometido com as cenas seguintes, talvez até mais interessado.

Outro exemplo dessa dimensão de jogo é o momento em que o homem dança com o pai que já morreu. Essa cena tem um tratamento diferente da anterior, uma vez que não chama o espectador para participar diretamente, mas se aproxima dela na medida em que se trata de uma fantasia que parte de dentro da cena, uma fantasia de um dos personagens. Ela traz, ao mesmo tempo, uma presença e uma perda, uma vez que talvez só seja possível dançar, naquela tônica fantasiosa da cena, com uma memória, com um vestígio. A presença do pai na memória é sua perda. O homem dança com a memória e dança com a perda. O que torna aquele momento da peça uma imagem dialética é este jogo de presença e ausência do pai, que se vê na oscilação de frieza e emocionalidade no trabalho de Otto Jr e na dinâmica de distância e proximidade entre pai e filho através da dança. O fato de termos uma dança entre um homem e seu pai imaginário, e até mesmo entre dois atores que, a princípio, parecem rígidos e pesados demais para uma dança como aquela, provoca na platéia um interesse diferente, um estado de atenção modificado.

Há ainda outros momentos em que os atores se dirigem ao público ou revelam o jogo de construção da cena. Em contrapartida, há diversos momentos na peça em que as cenas são construções bem fechadas numa estrutura mais convencional, que acontecem diante do público como se não houvesse ninguém olhando. A ficção fica emoldurada de um modo mais ortodoxo, como se estivesse protegida de possíveis intervenções.

De qualquer forma, todas as cenas que compõem a peça demandam a identificação do espectador. A valorização das fábulas é um sinal claro dessa opção. No entanto, acredito que o espectador seja chamado a se identificar com algo que está por trás do conjunto de histórias ali contadas, na multiplicação da composição. Penso que a diferença entre identificar-se com uma história e com um emaranhado de histórias pode estar na natureza do processo de identificação, que não se dá diretamente, acredito, com uma ou outra cena, mas com o substrato ou com a superposição de situações que acaba por provocar no público uma aproximação abstrata e indireta. A peça se relaciona com a subjetividade do espectador, não com sua história de vida – com isso, há uma inversão de procedimentos, uma vez que a peça parte de relatos concretos da vida real e elabora esses relatos num processo de ficcionalização que valoriza as subjetividades latentes nos fatos concretos, mais do que os fatos em si. É como se a construção do trabalho partisse do particular em direção ao universal para, através do que há de universal e abstrato naquelas histórias, alcançar concretamente a subjetividade do espectador.

Talvez por aí se possa especular um pouco sobre o título -Nu de mim mesmo: o trabalho desnuda alguns procedimentos criativos. Isso pode ser exemplificado através de outras cenas. Em uma delas, dois personagens se conhecem no cinema de uma cidade pequena. Em determinado ponto, a cena é interrompida (mais uma vez, sem alarde) e os atores começam a perguntar um ao outro o que acontece com aqueles personagens no futuro. Eles vão respondendo, contando a história deles, que se estenderia por mais alguns anos. Ao fim desse relato em forma de pergunta e resposta, eles retomam os personagens e o final daquele diálogo que tinham interrompido. Assim, a totalidade da fábula é trazida para o momento presente da cena, de forma que, nas frases finais que eles trocam, acontece uma convergência do momento presente da história (da materialidade da cena) e da totalidade da fábula (da idéia da criação).

A outra cena que revela a narrativa que inspirou a criação o faz de forma um pouco diferente. É a história de Veny Lira, vendedora ambulante no Largo do Machado que conta a história do amor de sua vida. O seu relato, ao se transformar em cena, é elaborado como numa adaptação, divido em três partes e feito por quatro atores diferentes. Num primeiro momento, Julia Lund e Fabio Dultra, depois, Julia Lund e Otto Jr e, por último, Otto Jr e Miwa Yanagizawa. Esse revezamento dos atores é usado como dado da passagem do tempo, que produz um efeito mais intenso na cena do que quando a passagem do tempo é indicada nos títulos das cenas nos telões. Até praticamente o final da terceira e última cena, o caso parece inventado, parece ficção. Até que, no final, a atriz Miwa Yangizawa começa a narrar o fim da história e, em seguida, ouvimos a gravação do relato com a voz da própria Veny. Podemos então perceber a liberdade na adaptação e, ao mesmo tempo, a fidelidade àquela história. Vemos o processo de criação decupado no nosso pensamento, pois a convivência entre cena e relato nos provoca a fazer esse exercício.

No entanto, o que fica na memória não é tanto a narrativa de cada caso – apesar do envolvimento que esses relatos específicos provocam – mas os fantasmas que se formam na confluência entre um e outro personagem feitos pelo mesmo ator ou pela mesma atriz, ou na aglomeração de imagens que o espectador pode fazer com as referências externas ao espetáculo que se impõem de uma maneira ou de outra. O conjunto das cenas e personagens forma uma constelação de subjetividades que se dá a ver pedaço por pedaço e que imprime na memória a imagem incerta de uma totalidade. É possível ver uma chave para essa leitura na cenografia de Flavio Graff, dramaturg, e de Jefferson Miranda, que assina a direção e o roteiro.. Assim como os personagens e situações se acumulam na lembrança, a constituição mesma do lugar da cena acaba por espelhar esse mecanismo da memória: os objetos que são trazidos aos poucos pelos atores e os pequenos móveis que desenham cada cenário são todos deixados ali, acumulando vestígios na visualidade, provocando o cruzamento de espaços e tempos diversos, jogando com a presença e a ausência dos personagens e histórias que passaram por ali.

A duração do espetáculo – aproximadamente 180 minutos, talvez mais – contribui para que a totalidade seja de difícil apreensão. Aos poucos, a sobreposição de histórias e o desdobramento de cada uma no tempo começam a demandar mais memória, mais atenção e uma renovação da disponibilidade do espectador. É como se aquela cota de atenção que o espectador de teatro no Rio costuma dar para o teatro não fosse suficiente. A peça demanda um olhar mais demorado, requer um pouco mais de interesse. Vejo isso como uma provocação ao espectador – não uma provocação agressiva, mas um convite mais ousado.

O convite é lançado logo no início da peça, quando os dois amigos combinam que vão listar imagens de situações em que uma pessoa está sendo olhada (por eles), mas não os olha. No entanto, penso que se eles também não fossem tocados, fisgados, olhados, por essas imagens, eles nem as perceberiam. Tais imagens, na verdade, olham. O mesmo se dá com o espectador: aquelas imagens, cenas, histórias, estão ali para que sejam olhadas. Se o espectador não se sente olhado por elas, ele não se envolve. Ao contrário, se aquela imagem nos olha, somos fisgados e estabelecemos com ela uma comunicação. Talvez seja possível dizer que o que faz a imagem nos olhar é a sua estrutura dialética, sua resistência ao enquadramento, seu caráter ambíguo e fugidio. Para desenvolver essa impressão, recorri ao livro O que vemos, o que nos olha de Georges Didi-Huberman, no qual o autor trabalha a idéia de imagem dialética e revisita o difícil conceito de aura em Walter Benjamim. É importante ressaltar que, nesse contexto, a aura não tem nada de religioso ou metafísico, nem está relacionada a uma noção de culto nesse sentido.

Ele explica o que seria um objeto aurático para Benjamim:

“objeto cuja aparição desdobra, para além de sua própria visibilidade, o que devemos denominar suas imagens, suas imagens em constelações ou em nuvens, que se impõem a nós como outras tantas figuras associadas, que surgem, se aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir tanto seu aspecto quanto sua significação, para fazer delas uma obra do inconsciente. E essa memória, é claro, está para o tempo linear assim como a visualidade aurática para a visibilidade ‘objetiva’: ou seja, todos os tempos nela serão trançados, feitos e desfeitos, contraditos e superdimensionados.” (DIDI-HUBERMAN: 1998, 149)

Minha percepção das imagens suscitadas em –Nu de mim mesmo (me refiro aqui às imagens suscitadas pelas cenas, não às imagens projetadas nos telões) se encaixa nos apontamentos acima citados: desdobramentos, imagens em constelações, imagens que se impõem, surgimento de figuras associadas, imagens que se abrem para uma memória que se trança em anacronismos. Isso é fruto do caráter dialético das imagens da peça, das cenas que se dão simultaneamente com a mimetização do real e com operações que desvelam procedimentos de construção da ficção.

Segundo o próprio Benjamim:

“Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. Perceber a aura de uma coisa significa investi-la do poder de revidar o olhar.” (BENJAMIM: 1989, 140)

O “convite mais ousado” de que falei antes é o convite para olhar e ser olhado. Não é à toa que está presente na peça a referência direta à Olympia do Manet. A Olympia evidencia uma valorização do olhar com sua luz chapada sobre o nu, com a luz que, em vez de surgir diáfana de um canto do quadro, parece vir direto de fora, como se indicasse que o olhar ávido do espectador é o que desvenda e ilumina sua nudez. O convite é para que o espectador esteja afim de olhar um pouco mais e ser olhado por aquelas imagens fantasmáticas, que nos obrigam a olhá-las verdadeiramente. E também que ele esteja disposto a investir estas imagens do poder de revidar o olhar.

Referências bibliográficas:

FOUCAULT, Michel. La Peinture de Manet. Paris: Éditions du Seuil, 2004. (Collection Traces Écrites)

DID-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha; tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998 (coleção TRANS)

BENJAMIM, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo; tradução de José Martins Barbosa, Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989 (Obras escolhidas; v. 3)

Vol.I, nº3, maio de 2008.