A dobra da doxa

Crítica da peça Se uma janela se abrisse, do Mundo Perfeito, programação do Festival Dois Pontos

“A escritura faz do saber uma festa.”

Roland Barthes, Aula.

Se uma janela se abrisse é uma criação do coletivo Mundo Perfeito, de Portugal, uma co-produção do Alkantara Festival e do Teatro Nacional D. Maria II. A peça tem texto e encenação de Tiago Rodrigues, que esteve anteriormente no Rio em 2008 com Yesterday’s Man, espetáculo brilhante de Rabih Mroué, e para dar uma oficina no Teatro Gláucio Gill em 2011, na Ocupação Complexo Duplo. A peça foi criada em setembro de 2010, mas só chega ao Rio em 2013, por ocasião do Festival Dois Pontos, que trouxe para a cidade uma programação que envolve peças de Portugal e criações compartilhadas entre artistas portugueses e brasileiros, apresentadas na Rede Municipal de Teatros.

Nosso balneário turístico não costuma receber o que há de mais interessante no contexto internacional do teatro contemporâneo, a não ser pelos esforços (muitas vezes isolados) dos festivais. O Rio de Janeiro não parece estar nos roteiros de circulação internacional de teatro. Não há um pensamento sobre a cidade – por parte das instituições que podem de fato fazer alguma coisa– que tenha essa preocupação. Assim, a responsabilidade por trazer ao Rio espetáculos como Se uma janela se abrisse fica a cargo da sociedade civil, dos artistas e produtores que estão tentando pensar a programação artística da cidade e fazer algo por ela. É preciso esclarecer que o Festival Dois Pontos acontece na Rede Municipal de Teatros e com patrocínio da Prefeitura, mas não se trata de uma iniciativa da Rede Municipal de Teatros e nem da Prefeitura, e sim dos atuais gestores dos teatros que compõem essa rede, que são gestores temporários, artistas e produtores independentes, que estão provisoriamente na condição de gestores e só podem pensar ações para os teatros que dirigem por um determinado tempo.

Também considero importante levarmos em consideração que a peça esteve na cidade no contexto de um festival, tendo em vista que isso determina em larga medida o público que ficou sabendo da peça e que foi assistir. O público carioca (a título de generalização) é conservador e resistente, só prestigia o que já tem prestígio segundo o discurso padrão. É difícil levar esse público para ver algo de que não se ouviu falar. O que não significa que não exista um público interessado em peças como essa, da qual estamos tratando. Pelo contrário. Mas é como se existisse um nevoeiro que impede que os cariocas vejam o que a cidade tem para oferecer. Talvez pelo excesso de propaganda de futilidades, pela divulgação ostensiva de uma programação teatral descaradamente caça-níquel, ou por causa de um jornalismo cultural de variedades, que na verdade acaba afastando o público da produção artística. Por conta disso, a programação intempestiva dos festivais, bem como as iniciativas artísticas que não estão nesse âmbito, precisa se virar pra dissipar o nevoeiro e de repente ficar visível. Por isso, o público presente na primeira apresentação de Se uma janela se abrisse no Teatro Ipanema era menor do que o merecido. O espectador de teatro no Rio tem que estar atento às oportunidades e fazer um verdadeiro trabalho de garimpo pra encontrar o ouro – que existe.

A programação do Festival Dois Pontos abre uma janela para Portugal, país com o qual temos pouquíssimo intercâmbio cultural, tendo em vista a relação histórica que liga um país ao outro de maneira tão definitiva e a proximidade proporcionada pela língua, mesmo com todas as diferenças de sintaxe, vocabulário e pronúncia – diferenças estas que também são marcantes entre regiões do Brasil.

E é justamente com a fala – a fala como problema, como questão – que a peça estabelece a sua proposição. O ponto de partida da fala, a natureza da fala, o poder da fala: tudo isso aparece em Se uma janela se abrisse. Por mais que o espectador brasileiro possa encontrar uma ou outra dificuldade para desvendar idiossincrasias da língua falada pelos atores portugueses, a operação realizada com a fala é imediatamente identificada. E a identificação das diferenças na língua tem também a sua graça para nós brasileiros, uma cumplicidade específica que podemos estabelecer com a peça.

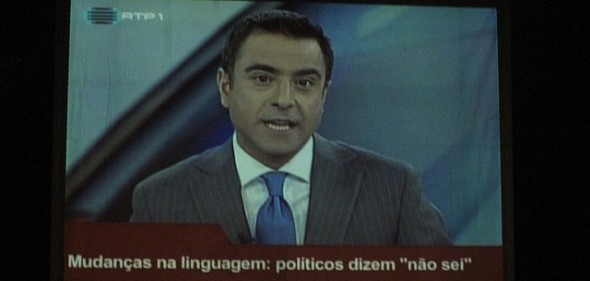

No palco, há um telão ao fundo e um piso sobre o qual estão quatro cadeiras, voltadas para a plateia, e um set para um DJ. Os atores Paula Diogo, Cláudia Gaiolas, Tónan Quito e Tiago Rodrigues, bem como o DJ ALX já estão em cena quando os espectadores entram na sala. Um telejornal é projetado sobre o telão e eles se posicionam para começar. A partir do momento em que começa a fala do telejornal, os atores começam a dublar, sobrepondo um discurso inventado a uma imagem conhecida, padronizada. A dublagem e a sonorização são executadas com precisão e clareza, o que dá uma dimensão de seriedade à situação. O conteúdo da dublagem, por outro lado, tem o seu humor – e o seu lirismo.

A intervenção da dublagem na fala jornalística é uma espécie de invasão desse lugar de poder que é o telejornal. Uma invasão sem pretensões de “tomada”: uma invasão provisória, mas nada inocente. O gesto de corromper o clichê da comunicação massificada com uma fala que não é informativa abre uma possibilidade, provoca uma fissura num dispositivo representativo da doxa. A doxa é a opinião pública, o consenso, o discurso comum, naturalizado. A doxa não prevê, em si, suas contradições. Ela é absoluta, não lida com o dissenso. O enunciador do telejornal é um enunciador por excelência da doxa. Com a dobra da dublagem, parte da sua imagem uma fala que é da ordem do dissenso, da fantasia e da deriva. Assim, Se uma janela se abrisse faz um trabalho de deslocamento das enunciações cotidianas. O pragmatismo objetivo do jornalismo televisivo é provisoriamente suspenso e “ocupado” pelo devaneio e pela subversão da fala cotidiana por uma fala insólita, extraordinária.

A dublagem objetiva, por assim dizer, e transmissora de sentidos já poderia ser considerada uma dobra da fala. A dublagem subversiva e criadora de novos sentidos é como uma dobra na linguagem. A sucessão de matérias dubladas nesse telejornal improvável é uma encenação de dobras na linguagem. A cada novo quadro, uma nova dobra. Curiosamente, na língua portuguesa, para se falar em “dublagem” também se diz “dobragem”. Um filme dublado também é um filme dobrado. No Brasil, falamos mais comumente dublagem. Adoto, a partir de agora, o termo dobragem e o verbo dobrar, contando com o acúmulo de significado (a dobra da linguagem + a dublagem propriamente dita).

Não pretendo aqui discorrer sobre todos os desdobramentos do telejornal na encenação. Mas considero importante mencionar a primeira parte, que trata, pelo enfoque temático, de uma determinada atitude diante das possibilidades da linguagem, uma atitude não-conformada, que acredita na reinvenção das palavras e das imagens.

A primeira matéria dobrada é sobre a reação das pessoas ao acidente com o voo 447 da Air France em maio/junho de 2009, que desapareceu no Oceano Atlântico, matando mais de duzentas pessoas. O voo era entre Rio e Paris, não parava em Portugal, o que me faz pensar que o público carioca pode ter, neste início, uma porta de entrada mais afetiva com o espetáculo. Muitos cariocas têm histórias pessoais relacionadas a este voo. Neste momento da peça, a matéria dobrada fala sobre um fenômeno coletivo: uma fissura na linguagem cotidiana, a impossibilidade das pessoas continuarem pronunciando determinadas palavras relacionadas ao acidente, como “água” e “poltrona”. O âncora do jornal apresenta a matéria com toda a devida seriedade do lugar de enunciação da doxa. Vemos imagens de entrevistas de cidadãos na rua, bem como de políticos dando depoimentos, oficialmente, a respeito. Há humor no jogo, na operação, e uma sensibilidade, um certo lirismo, no que é dito. Nesse jogo, há uma reflexividade: o espectador sabe que se trata de uma dobragem, mas também pode ver como se não fosse, e pode acontecer esse vai-e-vem na recepção, que incita a atitude crítica.

A subversão entre o enunciado e o enunciador é o que torna essa enunciação dobrada um fato estético. Vejo ali um desejo de linguagem, um desejo de pensar a linguagem e brincar com ela. O enunciador (o âncora) é cindido em duas instâncias praticamente opostas: a fala morta do âncora no telejornal e a fala viva do artista num espetáculo de teatro. Isso me faz pensar que toda situação de enunciação da peça é escritura. Entendo a escritura como uma escrita dobrada, uma complexificação da escrita (seja textual ou cênica). Em um texto sobre a Aula de Roland Barthes (sua aula inaugural no Collège de France), a tradutora e estudiosa do autor, Leyla Perrone-Moysés, procura esclarecer o conceito de escritura. Ela o cita: “A escritura é isto: a ciência dos gozos da linguagem, seu Kamasutra.” Ela também escreve que a escritura é a escrita do escritor, e que, na escritura, as palavras não são usadas como instrumentos, mas postas em evidência como significantes. A escritura é o que produz sentido, não apenas o que o transmite ou repete.

Aí está o jogo da dobragem com a doxa: é uma escritura que abre os sentidos da fala, a fragilidade e a concretude de seus lugares de poder, suas possibilidades de subversão, a beleza e o prazer do dissenso, da poesia, do processo desviante da criação artística. O que eu aponto aqui como escritura (também por achar que essa palavra já é em si uma palavra dobrada) é esse sabor diferente da fala, essa festa que o pessoal do Mundo Perfeito faz com uma cena de enunciação.

A partir de um determinado momento, já na segunda metade da peça, entra em jogo o silêncio. E o silêncio faz outra dobra, que, num primeiro momento, silencia a dobragem. Vemos o âncora do telejornal ficar vários minutos em silêncio (de verdade). E aí percebemos que ele e a produção do telejornal entraram no jogo, foram cúmplices. O que faz pensar que o mundo pode não ter nada de perfeito, mas também não é tão careta, e que os agentes da doxa também não são necessariamente zumbis – ou, pelo menos, nem todos.

Mas para além da surpresa e da graça que é a revelação da cumplicidade entre os dispositivos da peça e do telejornal, o momento de silêncio no espetáculo faz uma nova dobra. O silêncio é o que abre a possibilidade da deriva. A dobragem vira narração e os atores passam a falar da vida pessoal do âncora, dos seus questionamentos e pensamentos íntimos. Contando com a atitude crítica despertada com o jogo da dobragem no espectador, a narração fica à deriva do real, oscilando entre provavelmente ser ficção e ter uma possibilidade de relação com a realidade – como a dificuldade das pessoas em lidar com a palavra poltrona.

Diante da complexidade de uma escritura cênica como a que se dá nessa peça, pouco interessa fazer o papel inócuo embora naturalizado da crítica que diz se a música é assim ou assado, se o ator tal é bom ou não, se o cenário é isso ou aquilo, e assim por diante. Se uma janela se abrisse abre uma janela para a crítica, alargando as possibilidades de diálogo, e convida a falar sobre o que realmente interessa: as operações profundas, as escrituras que dessincronizam a nossa fala, que nos causam epidemias de silêncios, vontade de partir não se sabe pra onde, e que nos deixam traumatizados com certas palavras.

* * *

Me pergunto ainda se os criadores do Festival Dois Pontos não estariam, de certo modo, dobrando a fala do poder público, emprestando suas vozes criativas, em caráter fortuito, para dar um sal, na medida do possível, ao discurso da doxa – porque o pensamento sobre cultura por parte das autoridades municipais é completamente da ordem da doxa. O que faz pensar: por quanto tempo ainda poderemos nos beneficiar da negligência salutar do poder público quanto a alguns de seus espaços? O que podemos fazer para que isso se desenvolva, para que ganhe corpo, maturidade e permanência? Como colocar em primeiro plano, e em caráter permanente, a fala do desejo da linguagem?

Referência bibliográfica:

BARTHES, Roland. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França, pronunciada dia 7 de janeiro de 1977; tradução e posfácio de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 2007.

Sobre o Festival Dois Pontos: http://www.doispontos.art.br/

Sobre o Mundo Perfeito: http://www.mundoperfeito.pt/

Daniele Avila Small é mestra em História Social da Cultura pela PUC e bacharel em Teoria do Teatro pela UNIRIO.

Vol. VI, nº 54, abril de 2013