A busca do presente

(O texto a seguir contém spoilers!)

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2018

Querida Daní, não sei se te contei, mas enquanto eu caminhava de mãos dadas com o Bê (meu filho Bernardo, de 11 anos) ali pela calçada da Domingos Ferreira, depois que vimos o teu Há mais futuro que passado na sala Multiuso do SESC Copacabana, ele me disse: “Pai, fiquei triste de a Ana não existir.” Na hora, fiquei desconcertado, e ao mesmo tempo louco para encontrar uma resposta que fizesse sentido para ele.

O Bê, por uma dessas coincidências difíceis de explicar, tem acompanhado de perto o teu trabalho no teatro. Viu agora a tua primeira direção, mas já tinha visto a tua primeira dramaturgia. Lembro que, quando vimos juntos o Garras curvas e um canto sedutor no CCJF, logo após o espetáculo perguntei a ele se ele tinha entendido o que viu. Então com uns 8 anos, o Bernardo foi sintético: “Ele fechou os olhos e aí conseguiu enxergar”. Demorei um pouco a entender que o moleque tinha achado uma maneira altamente poética de dizer que o protagonista aprendeu com o amigo cego da esposa que o cego era ele e aí, finalmente, conseguiu abrir os olhos para a vida.

Relembrando aquele dia no CCJF, ainda sou capaz de sentir de novo o prazer agudo que experimentei ao ouvir o meu filho dizer uma coisa tão precisa. E ainda mais sobre uma peça de teatro que não era nada óbvio que faria sentido para ele.

Por isso, voltando agora à calçada da Domingos Ferreira, queria propor que deixemos congelada um instante a imagem do pai tentando encontrar uma resposta apaziguadora para o filho querido. Alguma coisa me diz que, se eu puder entender melhor as raízes da tristeza do Bê com a inexistência da Ana, poderei de algum modo mostrar para ele por que é necessário lutar pela existência da Ana e da irmã do Shakespeare, por que é imprescindível afirmar que há mais futuro que passado. Vou então contar com o teu ouvido e a tua ajuda nessa tentativa de ajudar o meu filho a elaborar a própria tristeza. Nem é preciso dizer que a tristeza dele é também a minha.

*

Antes de começar, queria me desculpar pela demora na escrita desta carta, que está prometida há quase um ano. Por mais que, para mim, como disse lá naquela conversa com aquele ator japonês meu amigo que a Questão de Crítica publicou, todo texto sobre uma peça de teatro seja fundamentalmente uma “carta endereçada ao seu diretor ou diretora”, é raro que eu escreva essas “cartas” em forma de carta, como estou fazendo agora. Para ser sincero, minha intenção original não era escrever em forma de carta, mas hoje, depois de inúmeras tentativas fracassadas de começar de outros jeitos, resolvi sair para nadar e espairecer um pouco. Aí, entre uma braçada e outra, me veio esta iluminação: como seria se a Ana, aos 69 anos, visse a tua peça e te escrevesse uma carta contando o que sentiu e pensou? Como seria se a Ana tivesse a chance de contar a versão dela da história dela?

Certamente, pensei com a cabeça afundada na água, meu filho ia gostar de ler essa carta. Mas será que você ia gostar? Será que, levando em conta a teoria dos lugares de fala, eu teria o direito de me colocar no lugar da Ana? De falar como se eu fosse uma mulher latino-americana dos anos 60? Quer dizer, acho que no caso a questão nem seria exatamente essa, mas uma outra: será que seria cabível eu fazer falar diretamente uma personagem que, como a irmã de Shakespeare criada pela Virginia Woolf, você decidiu manter no silêncio e na inexistência (talvez como uma forma de denúncia)? Fazer a Ana falar diretamente não seria uma espécie de recusa da sabedoria trágica da peça sobre a dificuldade de ser mulher, e sobretudo de ser mulher e artista, num mundo patriarcal, machista e misógino? Ainda mais quando não se tem, como a Ana da tua peça não tinha, “um teto todo seu”?

Pensando nessas perguntas, e também na tristeza do Bernardo, me ocorreu que talvez a pergunta mais importante fosse outra: por que, na economia de Há mais futuro que passado, a Ana decididamente não podia existir? E mais: por que, no fim da peça, você fez questão de revelar a inexistência da tua “protagonista”? Por que essa revelação, que na primeira vez em que vi a peça me soou didática, era necessária para o discurso do trabalho como um todo?

*

Enquanto escrevo e elejo a Ana como ponto de partida para esta conversa sobre a tua peça, me dou conta de que talvez, como você acusou no meu texto sobre o Tripas, este texto não esteja fazendo muito sentido para ninguém mais além de nós dois. Na melhor das hipóteses, ele talvez também faça sentido para outras pessoas que viram a peça e, como o meu filho, ficaram inquietas com a questão da (in)existência da Ana. Mas não seria maravilhoso se um texto sobre (ou a partir de) uma peça de teatro pudesse ser absolutamente autônomo em relação à própria peça, a ponto de dispensar inteiramente a necessidade de seus potenciais leitores terem-na visto? Ando bem obcecado com essa questão da autonomia da crítica, que tem relação com dois temas muito caros para mim: o da crítica como criação artística (mais do que como análise científica) e o da função (político-pedagógica) da crítica.

Ao escrever esta carta para você, com a expectativa de vê-la publicada, para quem concretamente estou escrevendo? Apenas para você e a quem mais interessar possa? Ou será que, na minha exposição, eu deveria me preocupar com uma contextualização mais “neutra”, mais “objetiva”, de Há mais futuro que passado? No que, exatamente, consistiria essa contextualização?

*

Há mais futuro que passado é, nas palavras do próprio texto da peça, “um documentário sobre ausências, lacunas, perguntas, descontinuidades. Um trabalho que fez a gente se perguntar: qual é o lugar da mulher latino-americana na história da arte?”

Assim como A invenção do Nordeste, do Grupo Carmin, que vi recentemente no SESC Copacabana, começa com uma indagação – “um ator nordestino, de preferência norte-rio-grandense, poderia representar um personagem nordestino?” – que leva o grupo a um mergulho cômico-ontológico em busca da essência do Nordeste e do ser nordestino que culmina na descoberta de que, como tudo que é humano, o Nordeste foi inventado segundo interesses mais ou menos inconfessáveis, Há mais futuro que passado brota de um desconcerto: por que, ao pensarmos no nome de um artista, a maior parte dos nomes que nos vêm imediatamente à cabeça são nomes de homens brancos? “Quem é que escolhe esses nomes? Como é que esses nomes vão parar lá: nos livros, nas revistas, nos jornais, na televisão, nas escolas, nos museus, nas mesas de bar, nas nossas cabeças?”

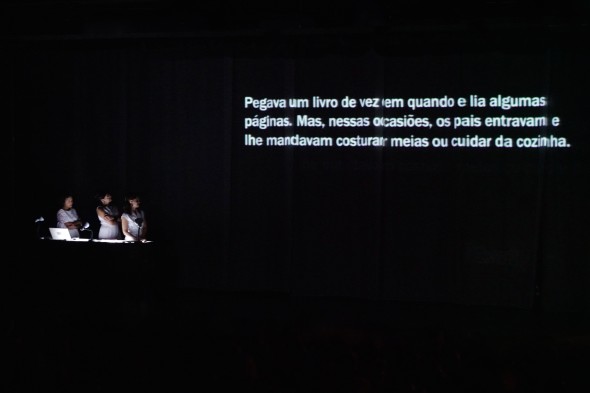

Se, no início da peça, ao fazerem o exercício de pensar em nomes de artistas, as três atrizes em cena (Cris Larin, Tainah Longras e Clarisse Zarvos) só evocam nomes de homens, em uma lista extensa que começa por Picasso e termina por Artaud, ao longo da peça elas fazem uma pesquisa quase arqueológica que visa a desenterrar (do esquecimento, do silêncio, da morte) nomes de artistas latino-americanas, todas mulheres, que, a despeito da importância e da potência de seus trabalhos, alguns dos quais evocados e mesmo mimetizados pelas atrizes-pesquisadoras em cena, são desconhecidos do grande público. (Pessoalmente, eu só conhecia três das artistas evocadas em cena, todas brasileiras).

Além de esse trabalho arqueológico mostrar de forma absolutamente concreta, material, o quanto a nossa memória cultural é misógina – independentemente das nossas melhores intenções, o fato é que simplesmente ignoramos e/ou marginalizamos todas essas mulheres –, o gesto quase ritual de evocar todos esses nomes e alguns de seus feitos coloca o dedo na ferida da nossa má-educação de brasileiras e brasileiros formados no culto à Europa e aos Estados Unidos. Por que esquecemos tão frequentemente que somos latino-americanos?

*

Antônia Eiriz Zília Sanchez Feliza Bursztyn Lygia Clark Olga Blinder Lídia Baiz Lea Lublin Alicia D’Amico Margarita Paksa Kati Horna Lygia Pape Maria Bonomi Chiki Weisz Cecília Veger Victoria Santa Cruz Clemencia Lucena Luz Donoso Maria Luisa Bemberg Sara Facio Ana Mendieta Leticia Parente Zuzu Angel Adélia Prado Pola Weiss Maris Bustamante Monica Mayer Nelbia Romero Marta Minujín

*

Fiquei imaginando que uma bela resposta à tua peça seria um poema concreto só com os nomes dessas mulheres que vocês fazem reviver. Quem sabe a Ana não se anima a fazer uma colagem com esses nomes em diferentes tamanhos e posições?

*

Dessa leitura do discurso ideológico do teu trabalho, poderia brotar uma questão que a Jeanne-Marie Gagnebin um dia formulou a propósito do que o Frederic Jameson chamou de “método Brecht”. Cito de memória a Jeanne-Marie: “será que, a partir da mera consciência das iniquidades do passado [neste caso, misoginia e eurocentrismo] que informam ainda o nosso presente, há de brotar um outro futuro? Será mesmo que, como queria o teu Brecht, Jameson, a tomada de consciência sobre uma situação de injustiça (antes vivida como natural e portanto mantida na invisibilidade) leva diretamente a uma ação revolucionária? Só a consciência basta? E a vocação política do teatro seria mesmo essa: a de conscientizar?”

Ainda que, num nível mais imediato, no “plano do conteúdo”, Há mais futuro que passado possa ser lida como uma peça-aula, ou peça-conferência, que aborda explicitamente o problema das injustiças historicamente perpetradas contras as mulheres-artistas – a fábula da irmã de Shakespeare criada pela Virginia Woolf e contada por vocês sintetiza isso muito bem –, acho que, como acontecimento político e cênico, a peça responde de diversas maneiras à provocação da Jeanne-Marie.

Como acontecimento político, o fato de a equipe de produção ser exclusivamente composta por mulheres é bastante eloquente. Em vez de apenas propor discursivamente uma “tomada de consciência” sobre a dificuldade de ser artista e mulher (ainda mais quando não se tem “um teto todo seu”), essa equipe de produção exclusivamente feminina realiza concretamente aquela que, segundo o Brecht, é a mais importante tarefa política do teatro: a “refuncionalização” da instituição teatral, no sentido de levar em conta a questão da representatividade e corrigir ativamente um desequilíbrio histórico. (Falta agora uma crítica mulher escrevendo sobre o trabalho.)

Como acontecimento cênico, além do caráter até certo ponto arqueológico, ritual, memorial, monumental a que aludi acima, cujo ápice é a Tainah Longras refazendo a performance “Me gritaron negra” da Victoria Santa Cruz, duas coisas me chamaram a atenção: o humor como reforço da denúncia social, quebrando uma certa tendência à gravidade e à pieguice no tratamento de temas ditos “sérios” – neste ponto, a Cris Larin, tua musa master, presta um grande serviço ao tom da peça como um todo; e sobretudo o elogio da ficção – como vocês mesmas dizem citando a Virginia Woolf, “é provável que a ficção contenha mais verdade que os fatos”.

Este elogio da ficção, que aparece já no subtítulo do trabalho e ao qual voltarei mais adiante, sintetiza as dimensões estéticas e políticas de Há mais futuro que passado: um documentário de ficção, cujo título merece ser discutido com mais vagar.

*

Um título feliz é um achado raro. Quem já passou pela experiência de ter que se contentar com um título mais ou menos para um texto, para uma peça, para um livro, para um filho; quem já sofreu em uma busca ao final vã e acabou tendo que se resignar com o que foi possível achar, sabe do que estou falando. Não sei se um título feliz é garantia de uma bela continuação da história, mas não é possível superestimar a importância de um bom começo.

Há mais futuro que passado é, inegavelmente, um título feliz. Depois que vi a tua peça pela primeira vez, já citei e recitei esse título-manifesto nas mais diversas ocasiões. Seu sabor revolucionário é evidente. Ele evoca da maneira mais sintética possível o sumo da principal convicção moderna: a de que o melhor ainda está por vir, desde que

*

Desde que. A frase interrompida acima não foi um erro. Sem esse condicional, o lema da Modernidade não passa de ideologia barata.

Há mais futuro que passado, a meu ver, se esforça por apresentar de forma dialética uma oposição entre duas experiências do tempo que, quando lida não dialeticamente, nos leva a alimentar uma ilusão alienadora, em vez de fazer a sua crítica e passar à ação.

*

Octavio Paz (1914-1998) dedicou um dos ensaios que compõem seu livro Os filhos do barro (1974) ao que ele chama de “a revolta do futuro”. Como muitos dos poetas de sua geração, Paz dedicou-se concomitantemente, ao longo de uma carreira de mais de 50 anos, à criação de uma obra poética ímpar e à produção de ensaios crítico-filosóficos que investigavam a noção de poesia moderna (O arco e a lira, 1956) e, por extensão, a problemática ideia (europeia!) de Modernidade quando lida sob o viés de um país da periferia do capitalismo, como o seu México natal (O labirinto da solidão, 1950).

Em ensaio intitulado justamente “A revolta do futuro”, o poeta-ensaísta mexicano opõe duas distintas experiências do tempo: uma experiência dita tradicional, que percebe o tempo como circular; e uma experiência dita moderna, que percebe o tempo como linear e progressivo.

Nas sociedades tradicionais, o presente seria lido como uma reatualização, cópia ou simulacro, de eventos ocorridos em um passado imemorial, mítico, idealizado, “o grande tempo dos começos”, nas palavras de Mircea Eliade. De acordo com a ótica dessas sociedades, a tarefa do presente seria tão somente a de manter-se à altura da grandeza dos feitos heroicos (e divinos) do passado, combatendo as tendências à decadência e à barbárie ligadas à própria passagem do tempo. O tempo, nas sociedades tradicionais, aparece normalmente como potencial princípio de corrupção dos valores e ideais mais elevados do passado. Quanto ao futuro, este sequer entra na conta, pois, a rigor, não há futuro. Na melhor das hipóteses, não há de acontecer nada de diferente. E, quando acaso acontece, a única reação de um nostálgico das sociedades tradicionais é quase um gemido: “Antigamente é que era bom…”.

A Modernidade, por sua vez, teria nascido como uma rebelião contra essa concepção passadista ou reacionária do tempo. Em certo momento da história europeia, de difícil datação, entre os séculos XVII e XVIII, o atual – modernitas, em latim, diz o que acontece agora, na atualidade, e só no século XIX é que esse índice de atualidade, a princípio válido para todas as épocas, se torna ele próprio um substantivo que define certas características de uma época específica – passa a reivindicar os seus direitos e, mais que isso, sua superioridade face ao imemorial. O “novo”, que sempre fora visto como potencialmente perigoso, desviante, subversivo, no âmbito daquela concepção tradicional do tempo pensado como eterno retorno do mesmo, passa a ser agora o valor supremo. Moderno diz, portanto, o que rompe com os valores do passado, o que é original, o que introduz alguma novidade no mundo, o que, como os antigos deuses, cria – a noção de “gênio” ou “artista genial” é uma criação eminentemente moderna. Se a Modernidade constitui alguma tradição, é uma tradição nova e paradoxal, que Paz chamará de “tradição da ruptura”. O lema dessa “tradição da ruptura” é o de que o melhor sempre ainda está por vir, o de que o novo é, por princípio, superior ao velho, ao arcaico, ao tradicional. O tempo deixa de ser um princípio de corrupção e passa a ser um princípio de evolução, como se o tempo fosse linear e, consequentemente, o progresso da humanidade fosse inevitável e irrefreável. O futuro, tão desprezado nas sociedades tradicionais, aparece finalmente como um tempo prenhe de promessas, em que a tecnologia realizaria neste mundo o paraíso perdido das religiões monoteístas. Daí o título do referido ensaio de Octavio Paz: “a revolta do futuro”.

À primeira vista, seria tentador simplesmente encaixar o título e, por extensão, o discurso da peça Há mais futuro que passado nessa concepção moderna do tempo, ou da história, como progresso. Contrariando o que seria de se esperar no caso de modernistas convictos, entretanto, o gesto do trabalho é, como já foi dito, arqueológico: em vez de negar a importância do passado, de pensá-lo como obsoleto, ultrapassado, de crer ingenuamente que este tempo de barbárie já passou de uma vez por todas, Há mais futuro que passado enfatiza que só pode haver futuro se entendermos que o passado continua a acontecer diante de nossos olhos e que é preciso transformá-lo. Só pode haver futuro se, no presente, formos capazes de ler a história a contrapelo, tornando audíveis vozes que foram historicamente caladas pelo “cortejo triunfal dos vencedores”, todos homens, todos brancos. Tornar audíveis essas vozes é o principal gesto ético-político do espetáculo.

*

A necessidade de operar essa paradoxal “transformação do passado”, negando a linearidade do tempo, recusando a sabedoria positivista de que o passado é o que passou e que, como tal, não pode mais ser transformado, é talvez o fundamento do subtítulo da peça – “um documentário de ficção” – e da aposta no poder da ficção na qual ela se baseia – já dizia o velho Aristóteles, possivelmente depois de ter lido a Virigina Woolf, que “a poesia é mais verdadeira do que a história”.

Para mim, o mais importante em Há mais futuro que passado foi a descoberta do Proyecto Nosotras, do Departamento de Pós-Graduação em Letras da Universidad Autónoma de Bogotá, no âmbito do qual estariam sendo reunidas, desde os anos 90, uma série de cartas trocadas entre artistas latino-americanas, entre os anos 60, 70 e 80. Descoberta ou invenção, não importa. Ao criar a ficção desse projeto, e produzir as cartas que essas pesquisadoras colombianas teriam “achado”, vocês de fato criaram uma rede entre todas essas artistas latino-americanas que, justamente por terem de algum modo permanecido isoladas durante o tempo de suas vidas, puderam ser mais facilmente silenciadas. Ao criarem essas correspondências entre essas mulheres, ao transformarem-nas em estrelas de uma constelação histórica até então invisível e, sobretudo, ao se inserirem performaticamente nessa linhagem de mulheres-artistas-latino-americanas que elas constituíram (por meio da invenção de vocês), acho que vocês realizaram um gesto político imprescindível neste Brasil pós-golpe, em que muitos nos sentimos definitivamente derrotados: reinventando o passado, reunindo e revivendo todas essas mortas, vocês deram um outro alento para as suas nossas vidas, um outro futuro – e isso quer dizer: um outro presente. Porque, sinceramente, não me interessa hoje nenhum teatro político sem um horizonte utópico, isto é, que não seja capaz de materializar-se a si próprio como um lugar onde o não-lugar da utopia se realiza concretamente.

Há mais futuro que passado: um documentário de ficção é um desses não-lugares, ou melhor, desses sim-lugares.

*

Agora que estou chegando ao fim desta carta-Frankenstein, te peço para retomar a imagem inicial. Eu e Bê na calçada da Domingos Ferreira, saindo do SESC, e ele me dizendo que ficou triste de a Ana não existir.

Eu não disse aos possíveis leitores desta carta que não viram a tua peça que a Ana foi a artista inventada que vocês criaram para servir como uma espécie de fio-condutor da narrativa, um ponto de contato entre as diversas artistas reais que, ao trocarem as cartas que vocês escreveram por elas e que teriam sido reunidas no âmbito do Proyecto Nosotras, diversas vezes mencionavam essa brasileira nascida no Chuí em 1949 e que se chamava Ana. Enfim…

Eu olhei para o meu filho e, atravessado pela tristeza dele, só consegui dizer que “filho, a Ana existe sim, existe na ficção, e às vezes, para uma pessoa existir na realidade, primeiro ela tem que existir na ficção”. Não sei se ele ficou convencido com a resposta, não sei se, depois de tudo o que eu disse, essa resposta se articula de algum modo com o teu trabalho, mas espero que sim.

Um beijo,

Patrick

Patrick Pessoa é professor do Departamento de Filosofia da UFF, crítico e dramaturgo.