Estética da ausência: questionando pressupostos básicos nas artes performativas

Artigo de Heiner Goebbles, tradução de Rodrigo Carrijo. Colaboração de Rob Packer.

Vol. VIII n° 66 dezembro de 2015 :: Baixar edição completa em pdf

Conferência proferida pelo autor no dia 9 de março de 2010 na Universidade Cornell (EUA), no âmbito do programa para artistas-residentes organizado pelo IGSC (Institute for German Cultural Studies) desta universidade, e originalmente publicada no boletim informativo do IGSC na primavera de 2010 (German Culture News, Vol. XIX, n. 2, Spring 2010.)

Eu poderia facilmente mostrar a vocês um vídeo de cinquenta minutos de um de meus trabalhos recentes, uma instalação performativa sem performer algum (Stifters Dinge), depois ir embora, e o tema da ausência estaria bem coberto. Mas talvez devêssemos refletir, em vez disso, sobre como esse tema se desenvolveu em meu trabalho ao longo dos anos, a fim de entender melhor o que acontece e o que quero dizer por “ausência”.

Como é que tudo começou? Talvez com um acidente, em 1993, durante os ensaios de uma cena de Ou bien le débarquement désastreux (Ou o desembarque infeliz), uma de minhas primeiras peças de música-teatro, com cinco músicos e um ator.

Magdalena Jetelova, uma artista de alto renome de Praga, criou o palco: uma pirâmide gigantesca de alumínio suspensa de cabeça para baixo com areia saindo dela, e que pode ser completamente invertida ao longo da apresentação, além de uma parede gigante de fios de seda, movimentados suavemente por cinquenta ventiladores que ficam atrás deles (e que também deixam o ator maluco). Em uma cena o ator desaparece atrás da parede de fios, em outra ele é sugado completamente pela pirâmide suspensa e depois volta, minutos depois, primeiro pela cabeça. Após os ensaios dessas cenas, Magdalena Jetelova foi diretamente ao ator, André Wilms, e disse a ele, entusiasmada: “É absolutamente fantástico quando você desaparece”.

Isso é algo que, definitivamente, nunca se deve dizer a um ator, e este ficou tão furioso que eu tive que pedir carinhosamente à cenógrafa que não visitasse mais os ensaios. Mas muito mais interessante foi como ela pôde notar intuitivamente – e foi capaz de indagar, em um instante, do seu ponto de vista como artista visual – uma condição importantíssima das artes performativas.

Pois, apesar de alguns experimentos radicais realizados (e mais tarde ignorados) pela vanguarda teatral no início do século vinte (incluindo as peças de Gertrude Stein e as abordagens de Vsevolod Meyerhold, Adolphe Appia e vários outros artistas), e apesar dos experimentos intrigantes de artistas estadunidenses tais como Bob Wilson, Richard Schechner, Richard Foreman, e outros que, entre as décadas de 1960 e 1970, propuseram um teatro orientado pela performance contra a autoridade e a gravidade intimidantes dos textos – apesar de tudo isso, o teatro e a ópera são ainda amplamente baseados no conceito clássico da experiência artística em termos de presença direta e de intensidade pessoal, com foco centralizado em protagonistas expressivos (atores, cantores, dançarinos e instrumentistas): solistas seguros – seguros em seus papéis, em suas figuras, em seus corpos.

Entre todas as artes performativas, a dança contemporânea tem gerado, sozinha, questões de sujeito e de identidade, e traduzido essas questões em uma coreografia de corpos fragmentados, deslocados, inacabados, deformados ou em desaparição, desde os anos 1980 (ver Abwesenheit[1], de Gerald Siegmund, um estudo da ausência como uma estética performativa da dança). Teatro e ópera se recusam a avaliar seus pressupostos clássicos. Eles podem ocasionalmente mudar o texto de uma peça ou o som de uma ópera, mas nunca mais do que isso.

E falando como alguém que conhece a gravidade das instituições educacionais para atores e diretores, posso garantir que isso vai continuar por um tempo…

O que era apenas um breve momento em Ou bien le débarquement désastreux e uma anedota dessa produção tornou-se um aspecto crucial para o meu trabalho.

Nessa peça, o momento da presença já está cindido. O ator tem que compartilhá-la e aceitar compartilhá-la com todos os elementos envolvidos e produzidos pela realidade do cenário (que não é decoração ilustrativa mas, em si mesma, uma obra de arte): o confronto entre texto e música, a separação entre a voz e o corpo do ator, o conflito repentino entre uma música e outra (música de dois griots do Senegal e minha própria música tocada com trombone, teclado e guitarra elétrica), o conflito entre uma cena e outra. Entre esses “elementos separados,” como diz Brecht, é que se produzem distâncias, vazios, para que a imaginação do espectador possa agir.

Em Observações sobre Antígona, Friedrich Hölderlin já enfatiza uma “lógica poética” em relação ao teatro, uma lógica poética que, para ele, diferentemente da “lógica” analítica ou filosófica, reivindica muitas das nossas habilidades perceptivas. Ele fala sobre “várias sucessões em que ideia e sentimento e reflexão se desenvolvem de acordo com a lógica poética”, que apela aos mais variados sentidos e modos de percepção e não segue uma forma narrativa linear. Para Hölderlin, “a poesia trata de diferentes faculdades (…) de modo que a representação dessas diferentes faculdades forma um todo”, e “a conexão entre as partes mais independentes das diferentes faculdades” é algo a que ele chama de “o ritmo” (HÖLDERLIN, 1983, p. 237)[2].

O que Ou bien le débarquement désastreux oferece não é uma imagem completa, nem uma cronologia musical, tampouco uma narrativa linear. Três textos aludem a possíveis temas internos que surgem pessoal e individualmente para o espectador como resultado da apresentação inteira: Diário do Congo de Joseph Conrad, um texto em prosa de Heiner Müller chamado Heracles 2 ou a Hidra, e um poema de Francis Ponge sobre madeira de pinho[3]. Os temas circulam entre o medo do desconhecido, violência e colonização – uma insistência no reconhecimento e respeito pelas diferenças étnicas em vez das características compartilhadas; ou, para colocar como Maurice Blanchot: “o outro não é o seu irmão”.

A propósito, todas as vozes nesta peça foram em francês ou mandingo, línguas que algumas pessoas talvez não entendam. Na verdade, não me importo tanto. Pode-se “ficar despreocupado”, como diz Gertrude Stein quando descreve sua primeira experiência teatral:

Eu devia ter uns dezesseis anos e [Sarah] Bernhardt veio a São Francisco e ficou dois meses. Eu sabia um pouco de francês, claro, mas isso realmente não importava, era tudo tão estrangeiro e sua voz sendo tão diversa e tudo sendo tão francês que eu pude ficar ali despreocupadamente. E fiquei. (…) As maneiras e os costumes do teatro francês criaram uma coisa em si e que existia em si e para si. (…) Foi para mim um prazer muito simples, direto e comovente (STEIN, 1998, p. 258-259).

E o teatro como uma “coisa em si”, não como representação ou meio para fazer declarações sobre a realidade, é exatamente o que eu tento oferecer.

Em um teatro assim o espectador é envolvido em um drama da experiência ao invés de assistir a um drama no qual relações psicologicamente motivadas são representadas por figuras no palco. Esse é um drama da percepção, um drama dos sentidos, como nos confrontos bastante poderosos de todos os elementos – palco, luz, música, palavras – nos quais o ator tem que sobreviver, não atuar. Então o drama da “mídia” é, na verdade, aqui, um drama duplo: um drama para o ator assim como um drama para a percepção do público.

Esta experiência cindida provavelmente explica por que dois anos mais tarde, na performance Black on White, eu coloco o peso não na virtuosidade de um ator brilhante, mas sobre os ombros de dezoito músicos no Ensemble Modern – um protagonista coletivo, por assim dizer. Essa foi, portanto, também uma declaração contra uma forma de arte que é muitas vezes completamente hierárquica: em sua organização e processo de trabalho, no uso dos elementos teatrais, em seu resultado artístico, até no caráter totalitário de sua estética e no relacionamento com o público.

Nesta peça, os músicos do Ensemble Modern não desaparecem no fosso em benefício dos solistas. Eles descobrem suas próprias habilidades para fazer outras coisas além de seu virtuosismo musical: escrever, cantar, organizar coisas, jogar badminton e todo tipo de jogos, bater tambores com bolas de tênis ou então não acertá-los com elas, e ler: “Vós que ledes ainda estão entre os vivos: mas eu que escrevo terei há muito partido para a região das sombras” (POE, 1965, p. 147).

Esta antecipação precoce da “morte do autor” na parábola Sombra, de Edgar Allan Poe, não deve ser tomada apenas literalmente (em referência a Heiner Müller, o amigo e autor alemão que recomendou-me esse texto antes de morrer, enquanto os ensaios de Black on White estavam em andamento). A ausência aqui é para ser encontrada também em outros níveis: como uma recusa de qualquer ação dramática, por exemplo. Eu acho que “pouco parece acontecer”, disse Ryan Patt em sua introdução à exibição da versão em filme de Black on White em Cornell, duas semanas atrás.

E Black on White é uma peça sobre escrever. “A escrita, que tradicionalmente recolheu-se atrás da aparente presença da performance, está declarando abertamente a si mesma no ambiente onde a estrutura dramática está situada”, como a pesquisadora teatral Elinor Fuchs escreveu em 1985. “O preço dessa emergência, ou talvez o seu alvo, é o enfraquecimento da Presença teatral”, o que também enfraquece a presença autodeclarada do ator (FUCHS, 1985, p. 163-164). A presença está duplamente reduzida em Black on White pela “não-presença” amadora dos músicos, que nunca fizeram qualquer coisa parecida. Vocês podem observar os rostos inexpressivos, não dramáticos, mas altamente concentrados, dos performers, que não pretendem ser ninguém além deles mesmos como músicos, naquele mesmo espaço e momento enquanto nós assistimos a eles. Frequentemente, eles viram as costas para o público e dividem a atenção deste por toda a paisagem de dezoito pessoas simultaneamente ativas. ”Para citar Elinor Fuchs novamente: “Um teatro da Ausência (…) dispersa o centro, desloca o Sujeito, desestabiliza o sentido” (idem, p. 165).

Nesta performance, nós, como espectadores, temos que nos concentrar (esqueça por um momento que ela é feita aqui, para você, pela câmera e a edição deste videoclipe). Isso é semelhante aos aspectos de uma peça posterior com os mesmos músicos (Eislermaterial), em que o palco central fica vazio o tempo todo.

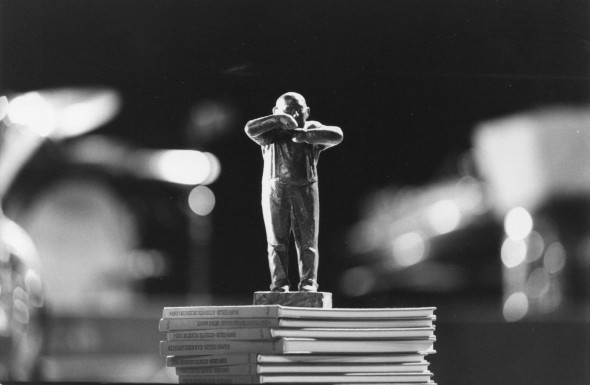

Os músicos se sentam todos nos três lados do palco durante a apresentação e a “presença” acontece em um nível acústico puramente pela proximidade da captação do som dos instrumentos. Obstáculos/resistências/dificuldades estruturais para os músicos (a distância entre eles, a separação entre os instrumentos de corda e assim por diante) ajudam o público a visualizar o processo comunicativo de um conjunto sem maestro, responsável por si mesmo. No lugar do maestro, você encontra apenas uma pequena estátua do compositor Hanns Eisler, um amigo próximo e colaborador de Bertolt Brecht.

Estranhamente – embora eu tenha sido avisado por profissionais competentes – a atenção do público não se desfez com a ausência de qualquer distração visual espetacular ao longo da apresentação. “A experiência de presença fabricada – autoproduzida no ato de percepção – cresce na medida em que a presença demonstrada desaparece”, como meu colega Gerald Siegmund formulou em seu estudo recém-publicado sobre a “ausência” (SIEGMUND, 2006, p. 81).

Falando sobre concertos, eu diria que neles é geralmente o maestro quem impede, por um lado, a responsabilidade própria dos músicos e, por outro, uma percepção do público de sua própria responsabilidade. Elias Canetti nos diz o porquê:

Não há expressão mais óbvia de poder do que a performance de um maestro. (…)

A imobilidade do público é tão parte do propósito do maestro quanto a obediência da orquestra. Ambos estão compelidos à imobilidade. Até que ele apareça, eles se movem e conversam livremente entre si. (…)

Durante um concerto, e para as pessoas reunidas na sala de concerto, o maestro é um líder. (…)

(…) Ele é a encarnação viva da lei, tanto positiva como negativamente. Suas mãos ordenam e proíbem. Seus ouvidos sondam a profanação.

Assim, para a orquestra, o maestro literalmente encarna o trabalho que ela realiza, a simultaneidade dos sons, bem como sua sequência; e como, durante a apresentação, não há supostamente nada para existir a não ser este trabalho, por tanto tempo o maestro é o governante do mundo (CANETTI, 1962, p. 394-396).

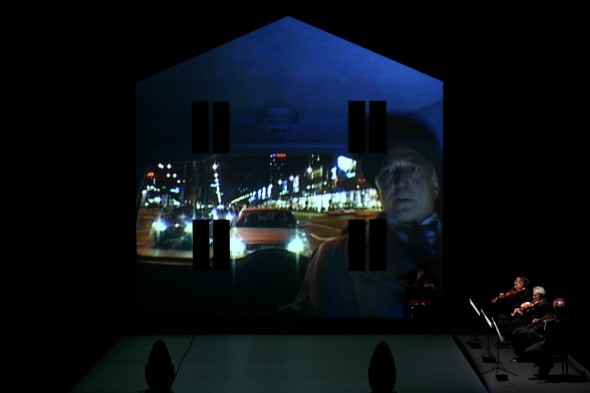

Este texto é apresentado como um monólogo impressionante pelo ator André Wilms na peça de música-teatro Eraritjaritjaka antes de ele sair do palco, seguido pelo câmera, enquanto sua imagem em vídeo continua a ser projetada ao vivo no fundo do palco, na fachada branca de uma casa. O público vê como ele sai do teatro, entra em um carro, dirige pela cidade onde a peça está sendo realizada, deixa o carro depois de alguns minutos dirigindo, e entra em seu apartamento. As palavras que escutamos são retiradas dos cadernos de Canetti: “Um país onde qualquer um que diz ‘eu’ é imediatamente engolido pela terra” (CANETTI, 1989, p. 129).

É óbvio: a ausência do ator será longa. O público, dispensado da forte presença do monólogo anterior do ator, está perturbado, confuso, e relaxado ao mesmo tempo. Parte do público não sabe nem se o ator, que ele pagou para ver, voltará em algum momento. A câmera o segue até seu apartamento, onde ele faz coisas não-dramáticas: abrir e ler cartas, fazer anotações emprestadas de Canetti (como “Não explicar. Coloque aí. Diga isto. Saia”[4]), separar a roupa para lavar, assistir televisão, ler o jornal, morar sozinho sem ser capaz, e pensar alto: “Você não pode existir com seres humanos. Você não pode existir sem seres humanos. Como você pode existir?”[5] E ele está preparando ovos mexidos.

O relógio ao fundo da cozinha mostra o horário real, e o ritmo com que o ator corta as cebolas está sincronizado com um quarteto no palco tocando um quarteto de cordas de Maurice Ravel. Ambos provam a “vivacidade” [liveness[6]] da presença mediada.

Recapitulemos os diferentes conceitos de um “teatro da ausência” tal como foram discutidos até então. Ausência pode ser entendida:

- Como o desaparecimento do ator/performer do centro de atenção (ou mesmo do palco como um todo).

- Como uma divisão da presença entre todos os elementos envolvidos – vocês poderiam chamar isso de uma polifonia dos elementos (no sentido atual de uma espécie de voz independente da luz, do espaço, dos textos, dos sons [como em uma fuga de J.S. Bach]).

- Como uma divisão da atenção do espectador para um protagonista coletivo, com performers que frequentemente ocultam seu significado individual ao se virarem de costas para o público;

- Como uma separação das vozes dos atores de seus corpos e dos sons dos músicos de.seus instrumentos;

- Como uma dessincronização entre ver e escutar, uma separação ou divisão entre o palco acústico e o visual;

- Como a criação de espaços intermediários, espaços de descoberta, espaços que permitam que a emoção, a imaginação e a reflexão aconteçam;

- Como um abandono da expressão dramática (“o drama não acontece no palco”, diz Heiner Müller);

- Como um centro vazio: literalmente, como um vazio no centro do palco, significando a ausência de um foco visualmente centralizado, mas também como a ausência do que chamamos de um “tema” claro ou mensagem de uma peça; podemos comparar o centro vazio com o nouveau roman dos autores franceses na década de 1950, como Alain Robbe-Grillet, que cercou seus assuntos com técnicas perturbadoras, em romances nos quais os temas centrais não estão explicitamente mencionados mas, ao invés, permanentemente indicados e obsessivamente apresentados para o leitor (por exemplo, o ciúme em La Jalousie);

- Como a ausência de uma história, ou, para parafrasear Gertrude Stein: “tudo que não é uma história pode ser uma peça” (ver seu texto “Plays”, de Lectures in America[7]). “Qual é a razão de se contar uma história já que há tantas e todo mundo sabe tantas e conta tantas (…) então por que contar outra história” (STEIN, 1998, p. 260);

- E a última, mas não menos importante ausência, pode ser entendida como o ato de evitar as coisas em relação às quais criamos expectativa, as coisas que vimos, que escutamos, que geralmente são feitas no palco. Ou, nas palavras de Elias Canetti outra vez, pronunciadas pelo ator em Eraritjaritjaka quando ele finalmente abre a janela de seu apartamento:

Passar o resto da vida apenas em lugares completamente novos. Abandonar os livros. Queimar tudo que se começou. Ir a países cujas línguas não se pode nunca dominar. Proteger-se de cada palavra explicada. Manter o silêncio, o silêncio e a respiração, respirar o incompreensível.

Não odeio as coisas que aprendi; odeio morar nelas (CANETTI, 1978, p. 160).

Neste momento o público vê o ator em cena, ao vivo, abrindo uma das vidraças do cenário e, lentamente – vendo o câmera e o quarteto de cordas através das janelas na sala do ator –, o público percebe que ele nunca poderia ter realmente deixado o palco.

Este desvio complexo de perspectivas internas e externas, de música, texto, percepção, decepção, o choque súbito e surpreendente de uma presença insuspeita – isso se torna para o público um dos dramas reais de Eraritjaritjaka.

E nós – minha equipe e eu – nos interessamos em ir além depois dessa produção. O experimento que tentamos com Stifters Dinge (uma peça sem atores) era assim: a atenção do espectador aguentará o tempo suficiente se uma das premissas essenciais do teatro for abandonada: a presença de um ator? Mesmo as definições mais recentes na teoria da performance ainda falam da copresença, ou de uma presença compartilhada entre performers e espectadores ao mesmo tempo e no mesmo espaço (ver Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, sobre este ponto crítico).

Então Stifters Dinge tornou-se um no-man show, no qual cortinas, luz, música e espaço, todos os elementos que em geral preparam, sustentam, ilustram, e servem a uma performance teatral e ao domínio do ator, tornam-se – em um tipo de justiça por muito tempo adiada – os protagonistas, juntamente com cinco pianos, placas de metal, pedras, água, névoa, chuva e gelo.

Quando ninguém está em cena para assumir a responsabilidade de apresentar e representar, quando nada está sendo mostrado, então os espectadores tem que descobrir as coisas por si mesmos. O senso de descoberta do público é finalmente ativado pela ausência de atores, que usualmente realizam a arte da demonstração e conectam a visão do público para si pela atração total de atenção. Apenas a sua ausência cria o vazio no qual esta liberdade e prazer são possíveis.

Em Stifters Dinge os performers são substituídos por máquinas não antropomórficas e objetos, elementos como cortinas, água, névoa, chuva e gelo – e por vozes acusmáticas. Escutamos vozes sem corpo, as vozes de Claude Lévi-Strauss, William Burroughs e Malcolm X, e também escutamos antigas gravações de vozes anônimas da América do Sul, Grécia e da Papua-Nova Guiné. Ao longo dos cantos de Papua-Nova Guiné, vemos reflexos de água em um balé de cortinas movendo-se lentamente para cima e para baixo.

O efeito de tais vozes acusmáticas é explicado por minha colega Helga Finter:

As vozes gravadas sugerem ao espectador a construção de efeitos de presença, uma vez que ele percebe as palavras ditas como endereçadas a ele. Isso pode ser atribuído ao status acusmático de tais vozes, cuja fonte permanece oculta. O espectador conectará ainda o que ele escuta com o que ele vê para formular hipóteses sobre motivação e causalidade. Seu desejo escópico encena o que seu desejo invocatório [invokatorisches Begehren] é capaz de escutar. Nesse sentido, a inteligência perceptiva dos próprios sentidos do espectador encena ativamente a performance quando o espectador tece e lê seu próprio texto audiovisual (FINTER, 2011).

No teatro tradicional, que se baseia na literatura, e na ópera, indivíduos na plateia reconhecem a si mesmos no ator ou cantor ou dançarino em cena; eles se identificam com os performers e espelham-se neles. Isso obviamente não funciona em Stifters Dinge, e raramente funciona em minhas primeiras peças. Em vez de oferecer uma autoconfirmação tanto ao sujeito que performa como àquele que percebe, um “teatro da ausência” pode ser capaz de oferecer uma experiência artística (e aqui eu me refiro a uma publicação recente de André Eirmann intitulada Postspektakuläres Theater) que não necessariamente se situa em um encontro direto (com o ator), mas em uma experiência através da alteridade. Alteridade é para ser entendida aqui não como uma relação direta com qualquer coisa, mas como uma relação indireta e triangular por meio da qual a identificação teatral é substituída por um confronto bastante inseguro com um terceiro mediado, algo a que poderíamos chamar de o outro.

A ausência como a presença do outro, como um confronto com uma imagem não vista ou uma palavra ou som não ouvidos, um encontro com forças que as pessoas não podem dominar, que estão fora de nosso alcance.

O que teve início como um experimento bem formal tornou-se, através da entrada dos próprios elementos em cena, um tópico um tanto quanto antropológico e ecológico para a minha equipe, o público e para mim.

Ao longo de dez minutos o público vê a projeção de uma pintura chamada O pântano[8] do pintor holandês Jacob Isaackszoon van Ruisdael (1660). Ao mesmo tempo, escutamos de um estúdio a voz de um ator escocês lendo uma história de inverno sobre uma cachoeira congelada na floresta. “Nós ouvimos e reparamos; não sei se era assombro ou medo de ir mais profundamente naquela coisa” (STIFTER, 1998, p. 304). Isto é de uma história do escritor austríaco Adalbert Stifter. Este é o autor que emprestou seu nome à minha peça, que foi em parte inspirada na cuidadosa insistência de Stifter pela descrição de detalhes da natureza, desastres naturais, objetos desconhecidos, hábitos estranhos e as culturas de povos longínquos – era a isso que ele chamava de “a coisa” (das Ding).

Depois da leitura do conto invernal de Stifter, cinco pianos, algumas placas de metal e uma máquina de fumaça, tudo junto toca uma espécie de concerto, antes de começar a chover.

Agora, após mais de 150 apresentações, parece-me que o experimento funciona. As pessoas da plateia reagem com perplexidade, irritação e atenção intensificada. Elas são intelectual e emocionalmente estimuladas. E elas frequentemente me dizem com alívio: “finalmente ninguém em cena para me dizer o que pensar”. Desculpem-me por ter de fazer o aposto aqui. Obrigado pela atenção.

Referências bibliográficas:

CANETTI, Elias. Crowds and Power. Trans. Carol Stewart. London: Victor Gollancz Ltd., 1962.

____________. Aufzeichnungen 1973-1984. Munich: Hanser Verlag, 1999.

____________. The Human Province. Trad. Joachim Neugroschel. New York: Seabury Press, 1978.

____________. The Secret Heart of the Clock: Notes, Aphorisms, Fragments, 1973-1985. Trans. Joel Agee. New York: Farrar Straus Giroux, 1989.

EIERMANN, André. Postspektakuläres Theater: Die Alteritât der Aufführung und die Entgrenzung der Künste. Bielefeld: Transcript, 2009.

FINTER, Helga. “Der (leere) Raum zwischen Hören und Sehen: Zu einem Theater ohne Schauspieler” In: HEILMANN, Till A; TUSCHLING, Anna; VON DER HEIDEN, Anne. (Orgs.). medias in res. Medienkulturwissenschaftliche Positionen. Bielefeld: Transcript, 2011.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004.

FUCHS, Elinor. “Presence and the Revenge of Writing: Re-Thinking Theatre After Derrida”. Performing Arts Journal, Vol. 9, n. 2/3, 1985.

HÖLDERLIN, Friedrich. “On Tragedy: ‘Notes on the Oedipus’ and ‘Notes on the Antigone’”. Trad. Jeremy Adler. Comparative Criticism 5. Ed. E.S. Shaffer. Cambridge (UK): Cambridge UP, 1983, p. 231-244.

POE, Edgar Allan. “Shadow: A Parable”. In: _______. The Complete Works. Ed. James A. Harrison. V. 2. NY: AMS, 1965.

SIEGMUND, Gerald. Abwesenheit: Eine performative Ästhetik des Tanzes. Bielefeld: Transcript, 2006.

STEIN, Gertrude. “Plays”. In: _________. Writings 1932-1946. Ed. Catharine R. Stimpson and Harriet Chessman. NY: Library of America, 1998.

STIFTER, Adalbert. “Die Mappe meines Urgroßvaters.” In: ________. Die Mappe meines Urgroßvaters. 3rd ed. Ed. Herwig Gottwald and Adolf Haslinger in collaboration with Walter Hettche, Adalbert Stifter Werke und Briefe. Historisch-Kritische Ausgabe 6.1. Stuttgart: Kohlhammer, 1998.

Heiner Goebbels (1952) é um compositor, diretor musical, encenador e professor alemão. É professor do Instituto de Ciências Aplicadas ao Teatro da Justus-Liebig-University, em Gießen, Alemanha, e da European Graduate School, em Saas-Fee, Suíça. Seu trabalho é fortemente marcado pelo trânsito entre as artes, desconstruindo sobretudo convenções da ópera, do teatro e da música de concerto. Entre suas criações principais, destacam-se “Man in the Elevador” (1987), “Black on White” (1996), “Hashirigaki” (2000), “I Went to the House But Did Not Enter” (2008), “Stifters Dinge” (2007) e, mais recentemente, “John Cage: Europeras 1&2″ (2012).

Rob Packer nasceu em Londres, Inglaterra, e cursou Letras Modernas e Medievais na University of Cambridge, especializando-se em letras alemãs e italianas. Mora no Brasil desde 2011. Seus poemas e traduções foram publicados no Reino Unido e na Irlanda, e publica críticas de poesia contemporânea brasileira e internacional no blog robpacker.wordpress.com.

Rodrigo Carrijo é graduando em Teoria do Teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde atuou, entre 2012 e 2015, como bolsista-pesquisador de iniciação científica com investigações em torno de práticas e procedimentos da dramaturgia contemporânea – sobretudo alemã e brasileira – e da relação do teatro com outras artes. É idealizador e coeditor da Ensaia – revista de dramaturgia, performance e escritas múltiplas.

[1] Para a tradução para o inglês, ver: SIEGMUND, Gerald. “Experience in a Space Where I am Not: Staging Absence in Contemporary Dance”. In: BURT, Ramsay e FOSTER, Susan. Discourses in Dance, vol. 4/issue 1/2007. Não consta tradução para o português deste texto até o momento [N.T.].

[2] Todas as citações desta conferência aparecerão de acordo com as edições indicadas pelo autor, sempre com tradução minha a partir das versões originais ou das traduções para o inglês tais como apresentadas por Goebbels. [N.T.]

[3] Referência ao poema “Le Carnet du bois de pins”, de Francis Ponge [N.T.].

[4] CANETTI, 1989, p. 106.

[5] CANETTI, 1999, p. 52 [N. T.: minha tradução a partir da tradução apresentada por Goebbels do alemão para o inglês].

[6] Cunhado pela emissora londrina BBC em 1934 e discutido ou apropriado posteriormente e diferentemente por autores como Philip Auslander (ver: Liveness: Performance in a Mediatized Culture. New York: Routledge, 1999), Peggy Phelan e Erika Fischer-Lichte, entre outros, o termo “liveness” surgiu como um neologismo para designar uma espécie de diferença de qualidade das transmissões ocorridas via tecnologias mediadas, como a radiodifusão, permitindo diferenciar, por exemplo, a transmissão de uma canção tocada ao vivo no estúdio da transmissão de uma canção gravada. Se para Phelan “liveness” opera como um aspecto ontológico do teatro e da performance e contrasta com a mediatização, que fragilizaria a singularidade e a irreprodutibilidade de performances realizadas ao vivo, para Auslander, ao contrário, a distinção entre “liveness” e “mediatização” perde relevância à luz da onipresença da mídia nessa ordem de práticas artísticas, que poderia inclusive eliminar a experiência de uma pura “liveness”. Ainda que a discussão em torno dos usos e sentidos da palavra seja extensa, talvez trate-se desde sua aparição – e em síntese – de designar a qualidade do acontecer ao vivo e a sua consequente influência na alteração de um estado de presença. Ou, para dizer de outro modo, de um estado de vida. Em seu uso pela teoria da performance, trata-se de fazer referência, embora de modo inexato, ao “caráter vivencial” das práticas performáticas – à sua “aovividade”, para criar um novo neologismo. Por não existir em português um correspondente técnico para “liveness”, e para assegurar a fidelidade semântica e sonora com relação à palavra original, optei por traduzi-la por “vivacidade”, a despeito de seus possíveis distanciamentos conceituais [N.T.].

[7] Há uma tradução para o português de “Plays” realizada por Inês Cardoso Martins Moreira e publicada na edição zero da revista Ensaia (ver: http://www.revistaensaia.com/#!pecas/cxv3). [N.T.]

[8] Para melhor identificação da obra referida: “Sumpt”, em alemão; “The Swamp” ou “A Wooded Marsh”, em inglês [N.T.].