A desmedida lucidez da loucura

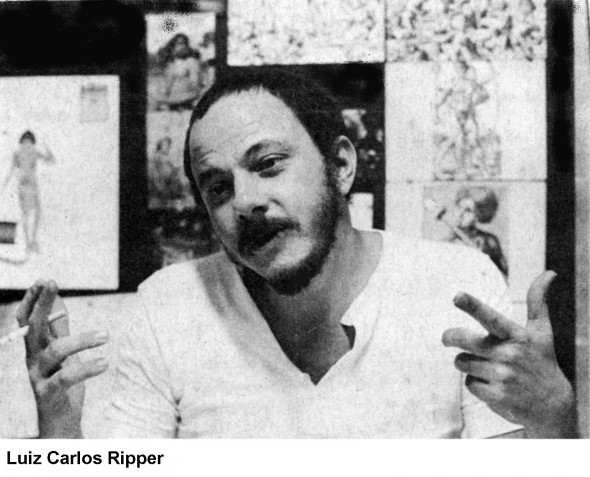

Artigo sobre Luiz Carlos Ripper

“O que a gente fizer não pode ser só uma aventura. Tem que ter os pés sujos da terra e as mãos levantadas para alcançar as nuvens, o coração eternamente aberto e a razão impulsionando o discernimento. Se não for assim, estaremos dentro de uma máquina em que ou engolimos ou somos engolidos”.

Trecho de uma carta enviada por Luiz Carlos Ripper à musicista e amiga Cecília Conde

Conheci Luiz Carlos Ripper quando era aluno da Casa das Artes de Laranjeiras. Logo no primeiro encontro, Ripper quebrou, de maneira contundente, as expectativas em relação a uma aula de interpretação. Ao invés de estimular os alunos a partirem para a prática, fez com que todos permanecessem, durante um semestre, sentados em arquibancadas dissecando a trilogia de Constantin Stanislavski – A preparação do ator, A construção da personagem e A criação do papel. Juntamente com ele, os alunos dividiram os textos de Stanislavski em Conceitos, Normas e Observações. Este trabalho propositadamente árido e minucioso foi feito com os dois primeiros livros – com o terceiro, não houve tempo.

No semestre seguinte, Ripper estimulou os alunos a porem em prática, mas sem qualquer sinal de pressa, o material teórico de Stanislavski – de início, por meio de cenas de Grito d’alma, peça de Tennessee Williams. Na hora da montagem, a escolha recaiu sobre um texto que Ripper fez nos áureos tempos do Teatro Ipanema: Hoje é dia de rock, de José Vicente. Na medida do possível, procurou reproduzir a disposição cenográfica que traçou para a montagem de 1971. O palco do teatro da CAL se transformou na estrada percorrida pela família, do interior rumo à cidade grande, percurso durante o qual cada filho descobria o seu próprio caminho e alçava voo. O detalhamento de Ripper se fez presente nos ensaios, que às vezes atravessavam a madrugada até o amanhecer; na noite de estreia, a preocupação com minúcias o levou a atrasar o início da apresentação em mais de duas horas. Ripper morreria pouco mais de um ano depois da apresentação de Hoje é dia de rock. O elenco decidiu homenageá-lo com uma remontagem da peça, conduzida por Eloy Araujo, no Teatro Princesa Isabel.

Nesse momento, Ripper, que completaria 70 anos, está especialmente presente graças à exposição organizada pela cenógrafa Lidia Kosovski, intitulada A mão livre de Luiz Carlos Ripper, que pode ser vista no Centro Cultural Correios até 21 de abril. A exposição traz à tona a trajetória de Ripper a partir da adolescência, quando trocou o Rio de Janeiro pela efervescência da Universidade de Brasília, onde estava parte considerável da intelectualidade brasileira, a exemplo de Nelson Pereira dos Santos, Paulo Emilio Salles Gomes e Athos Bulcão. Destaca alguns espetáculos emblemáticos em sua trajetória, especialmente Hoje é dia de rock e Avatar, sua estreia como diretor, evocado através de um vídeo com depoimentos sobre a encenação apresentada na Sala de Corpo e Som do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Mas outras montagens – nas quais trabalhou como diretor, cenógrafo ou figurinista – também despontam na exposição, como Doroteia vai à guerra, Torre de Babel, El dia que me quieras, Adorável Julia, Galvez, o imperador do Acre, A rosa tatuada, O encontro de Descartes com Pascal, Gardel, uma lembrança e A importância de ser honesto.

Lídia reuniu fotos de cena, críticas, cartazes, programas, imagens ampliadas de parte das centenas de desenhos encontrados no arquivo pessoal de Ripper e maquetes dos espaços cênicos de Hoje é dia de rock e A China é azul. Em outro módulo, frisa a conexão de Ripper com o cinema, manifestação artística a qual permaneceu atado entre 1965 e 1986 como pesquisador, cenógrafo e figurinista. Travou parcerias com diretores como Nelson Pereira dos Santos, logo que voltou de Brasília, Carlos Diegues, Paulo Cesar Saraceni e Arnaldo Jabor.

Uma das frases estampadas nas paredes do espaço da exposição, retirada de entrevista a Tania Pacheco e publicada no jornal O Globo, em 1977, sintetiza com precisão a perspectiva artística que norteou Ripper ao longo do tempo: “Não existe nada estratificado dentro de mim. As ideias surgem em cima das intuições e das dúvidas, não das certezas. Acho que o criador é uma pessoa perdida: ele cria para poder se encontrar. O ‘não saber’, no caso, é o ponto de partida da criação. E o objeto criado passa a ser uma revelação, diante da qual tudo se explica e o mistério acaba”.

Reproduzo agora uma matéria que publiquei no Jornal do Commercio em 5 de fevereiro de 1997, que reconstitui parte da jornada de Luiz Carlos Ripper através de depoimentos de alguns dos mais importantes profissionais com quem trabalhou.

Começo do desbunde

Em determinado momento do texto de Hoje é dia de rock, de José Vicente, um dos personagens (seu Guilherme) para diante do público e questiona a possibilidade de existência “de uma linha que ligue tudo isso”. O tudo, no caso, se refere à vida em geral e, portanto, está empregado em seu valor absoluto. Pode-se fazer a mesma pergunta em relação ao conceituado diretor e cenógrafo Luiz Carlos Mendes Ripper, falecido no final do ano passado. A resposta foi conferida no último dia 27, no Teatro Princesa Isabel, na homenagem prestada por amigos que sempre estiveram ligados de alguma maneira – através de um fio visível ou até mesmo invisível – a Ripper.

A ocasião, marcada inicialmente com o objetivo de prestar um tributo, foi útil por vários motivos. Num plano mais particular, amigos se recordaram do jeito um tanto peculiar de ser de Ripper, tanto no que compete à vida profissional quanto ao lado pessoal. Depois, foi a vez de ressaltar a sua importância nos cenários teatral e cinematográfico e também de questionar, até certo ponto, a pouca divulgação de seu nome nos últimos tempos. Para terminar, os diversos (e emocionados) depoimentos trouxeram à tona – ainda que involuntariamente – o panorama de uma época, sem dúvida, mais intensa e nem tão distante assim.

Estudante de arquitetura da Universidade de Brasília, Luiz Carlos Ripper não demorou muito para trocar de carreira e descobrir o cinema pelas mãos de um dos mais antigos cineastas brasileiros ainda em atividade, Nelson Pereira dos Santos. Em pleno período da ditadura, a universidade fechou e Nelson veio para o Rio de Janeiro com os alunos. O cineasta convenceu a Condor Filmes a fazer El justiceiro, no qual Ripper estreou na direção de arte.

Segundo o cineasta Luiz Carlos Lacerda – conhecido como Bigode -, “como as condições de filmagem eram meio precárias, vida e trabalho acabavam se confundindo. Era 1969, começo do desbunde. Todo mundo estava experimentando essa vida comunitária ‘ma non troppo’. Fomos para Santa Teresa, morar numa casa na rua Paschoal Carlos Magno. Depois Nelson arranjou um esquema nas Casas da Banha, conseguimos conta no botequim e a provisãozinha de uma droga, que, na época, fazia falta e viajamos para Paraty. Apesar de ter sido expulso do ateliê pouco tempo depois quando casei com Isabel Ribeiro (o Ripper pregava um clima de monastério) e de nós não termos mais trabalhado juntos, nunca perdemos o contato”.

With a song in my heart

Mais ou menos nessa época – talvez um pouco antes –, Ripper conheceu outro amigo, o ator Nildo Parente. “Conheci-o na metade dos anos 60. Ripper estava voltando de Brasília, onde tinha estudado cinema com Nelson Pereira dos Santos. Logo depois foi fazer Fome de amor, em Angra dos Reis. Quando retornou, nós já éramos vizinhos no Posto 6. Não sei exatamente onde nós nos encontramos –se foi na praia ou no Gôndola –, mas o fato é que ficamos amigos. Eu, ele e o Fabiano Canosa, que, na época, era programador de cinema e hoje mora nos Estados Unidos. Fabiano, inclusive, pediu para que eu transmitisse uma mensagem nessa homenagem. Ele disse: ‘Ripper, with a song in my heart’”.

Voltando aos fatos: “Ripper foi fazer outro filme, dessa vez com Walter Lima Jr. (Brasil ano 2000), em Paraty. Depois, tanto Ripper quanto Canosa sugeriram ao Nelson Pereira dos Santos que me convidasse para fazer o papel principal da adaptação cinematográfica de O alienista, que veio a se chamar Azyllo muito louco. Comecei a minha carreira no cinema por causa do Ripper. Mais do que isso: o cinema nos uniu”, admite Nildo. Por sorte ou por acaso, surgiu ainda outra chance para Nildo Parente e Luiz Carlos Ripper trabalharem juntos – respectivamente, como ator e cenógrafo. Foi em São Bernardo, de Leon Hirszman.

De acordo com Nildo, “fomos para Alagoas filmar e, enquanto eu lia o livro do Graciliano Ramos, contei ao Ripper que, assim que voltasse, iria fazer a peça Hoje é dia de rock, no Teatro Ipanema. Seria Davi, o seminarista. Ripper me disse que gostaria muito de fazer teatro e Rubens Corrêa e Ivan de Albuquerque logo aceitaram a proposta”. O resultado foi conferido no início da década de 70. O espetáculo permaneceu um ano em cartaz e movimentou uma geração. Além de toda a vibração ritualística presente na montagem, Ripper não reprimiu a sua criatividade e, literalmente, transformou o Teatro Ipanema numa estrada cenográfica, por onde passava a família descrita por José Vicente.

Criatividade sem limite

Com o passar dos anos, Ripper alcançou sucesso como diretor de teatro. Afinal, não são poucas as pessoas com quem trabalhou e as montagens que dirigiu. Pode-se lembrar de Avatar, Eu posso, A rosa tatuada, El dia que me quieras, A honra perdida de Katharina Blum, A noite do Oscar e A importância de ser honesto. Seus últimos dois trabalhos foram a remontagem de Hoje é dia de rock, com alunos da Casa das Artes de Laranjeiras, e A casa da madrinha – sendo que ambos voltaram a cartaz no Teatro Princesa Isabel.

Contudo, o prestígio que conseguiu nas artes cênicas não se refletiu no cinema. E olha que Luiz Carlos Ripper teve uma importância fundamental na trajetória do cinema brasileiro dos anos 70, e não apenas na qualidade de diretor de arte. Teve uma contribuição importante nas carreiras de vários cineastas. “Brasil ano 2000, por exemplo, lançou o tropicalismo no cinema e isso foi, em grande parte, responsabilidade do Ripper. E ninguém fala dele quando se estuda o movimento, o que é uma ignorância muito grande”, lembra Luiz Carlos Lacerda.

Segundo Carlos Diegues, “daqui para frente, o cinema brasileiro pode ser melhor ou pior do que foi, mas não será o mesmo sem Luiz Carlos Ripper”. E Lacerda completa: “Ripper foi um marco dentro do cinema brasileiro. Talvez as pessoas reconheçam isso mais tarde. Os filmes costumavam ser feitos numa base muito artesanal. Eu era assistente de direção do Nelson e, volta e meia, ele me empurrava funções técnicas que não faziam parte da minha alçada. Ripper impôs a figura do diretor de arte no cinema e, mais do que isso, transformou a imagem da nossa produção – que era tímida e comprometida – em algo rico, bonito, exuberante. Ele usava a criatividade sem o menor limite”.

Talvez seja isso que tenha feito a atriz Silvia Aderne, integrante do Hombu, admitir que sente medo “da loucura do Ripper”. E não é à toa. Afinal, Luiz Carlos Ripper sempre agiu e enxergou o mundo sob a ótica da loucura criativa. Em outras palavras, trata-se de alguém que nunca se conformou com facilidades e nem se acomodou sobre fórmulas pré-estabelecidas e que transformava a dedicação quase messiânica pelo trabalho na principal razão de sua vida. Esse modo peculiar de ser não impediu que acumulasse amizades duradouras, como com a atriz Ivone Hoffmann, que conviveu com ele durante cerca de 30 anos. A figurinista Biza Vianna considera que “a loucura de Ripper era uma forma de vida”.

Daniel Schenker é doutorando da UniRio.