Contra a genealogia

Crítica da peça Você precisa saber de mim, com direção de Jefferson Miranda

“O que implica a excessiva ênfase na ideia de conteúdo é o eterno projeto da interpretação, nunca consumado.”

“Por interpretação entendo nesse caso um ato consciente da mente que elucida um determinado código, certas ‘normas’ de interpretação.”

Susan Sontag

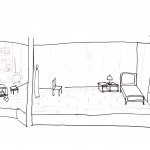

Os quatro cômodos feitos pela cenógrafa Aurora dos Campos são compostos por elementos de tempos diversos – das projeções à batedeira e aos móveis antigos, do quarto à cozinha, o espetáculo Você precisa saber de mim, com direção de Jefferson Miranda, trata das relações familiares que se repetem em qualquer período: presente, passado e futuro.

As múltiplas referências temporais expostas no cenário também são vistas nos figurinos de Ronaldo Fraga, que como resultado paradoxal, acabam por transmitir certa atemporalidade paras as histórias contadas – as mesmas questões, a qualquer momento. O público, sentado em cadeiras giratórias, alterna seu campo de visão entre os cômodos-palco nos quais as histórias se revezam no tempo e no espaço da sala do teatro Tom Jobim. Os atores Luiza Mariani (idealizadora do projeto), Gisele Fróes e Alexandre Nero representam inúmeros personagens enquanto a “dramaturgia” delineia uma cronologia familiar, uma árvore genealógica.

Será? A dramaturgia, elemento de destaque desde a ficha técnica, pois, foi composta por textos de seis dramaturgos, – Jô Bilac, Pedro Brício, Vitor Paiva, Henrique Tavares, Rodrigo Nogueira e Emanuel Aragão – se dá no encontro e no diálogo de escritas muito diferentes. Os textos revelam a figura da mãe e as relações maternas (presente em quase todas as histórias) como tópicos centrais do que ficou mantido da memória da família. Mas a família numa perspectiva universal, não particular. A “mãe” surge em cenas muito cotidianas, sem especificidade alguma que a faria ser reconhecida como membro de uma família exclusiva, com sobrenome, com uma história particular. A mãe faz um bolo enquanto grava mensagens para a filha usando um gravador antigo, ou fala ao telefone com a própria mãe, ou então, conversa com o marido antes que ele saia para trabalhar. A mãe oferece um pedaço de bolo à vizinha. A mãe aparece como um fantasma no quarto da filha sempre que a menina leva um namorado. A figura da mãe recorrente nos textos não é a mesma, mas é qualquer uma. Não é a mesma porque são diferentes na forma, no “como” foram escritas, mas é qualquer uma porque sofre um espelhamento infinito. Não é a mãe de uma família, é a mãe do mundo. Então por que uma genealogia?

A menos que a proposta seja esboçar uma genealogia genérica do mundo, usando a mãe para exemplificar as semelhanças nas famílias de todos, a árvore genealógica, neste espetáculo, é utilizada como um recurso para “unir” os textos com algum sentido. Uma tentativa de alcançar um subtexto entre os textos dos seis dramaturgos que permita uma vinculação “verdadeira” entre as partes, algo mais além do que as evidentes recorrências de temas. Isto quer dizer que a árvore genealógica não está mais presente, na peça, do que a figura da mãe e a insistente busca por registros do passado. A ideia da árvore genealógica representa um caminho para a interpretação. Um sintoma de uma dramaturgia que passou por um processo de significação antes mesmo de chegar ao palco. Como se para juntar textos independentes fosse necessário apagar os rastros da independência (o que é impossível, já que as formas se denunciam), e fosse preciso dar aos espectadores uma versão facilitada para a compreensão.

A base genealógica se perde porque os textos são, sim, independentes. Os personagens não são os mesmos, ainda que com os mesmos nomes (propositalmente) e adentrando as histórias alheias, as escrituras não permitem o consenso. A diferença deve ser vista, não justificada. Pois, são a diferença e a independência dos textos que afastam a aproximação forjada, a interpretação forçada, por meio da genealogia. E, distante do que possa ter sido, talvez, imaginado, todo o universo de temas recorrentes, principalmente as aparições da mãe, já dão aos textos um lugar de compatibilidade (com ou sem esta pretensão) muito coerente. Os textos, exatamente como eles são, não precisam de uma interpretação prévia para parecer verossímil. Muito menos para exibir seu suposto conteúdo, enunciar seu significado. A tentativa de apontar uma linearidade cronológica/histórica é querer interpretar o texto, é ilustrar o conteúdo.

Quando se escolhe um recurso que embaça o que se tem de maior expressão na dramaturgia: a sua irregularidade, os seus dramaturgos, perde-se a experiência deste encontro. Por exemplo, não dá pra saber qual texto foi escrito por qual dramaturgo, nem no programa do espetáculo. E seria interessante que uma dramaturgia que não partiu de uma feitura “convencional” deixasse à mostra a sua estrutura, a sua outra maneira de fazer. É importante para o público especializado, porém é mais importante para o público comum de teatro (principalmente o carioca, acostumado a um padrão de linguagem).

Afinal, este espetáculo não trata de temas inovadores: a mãe que não deixa ninguém falar; o rapaz se filmando; a mulher gravando a própria voz; as cartas do bisavô; os vídeos caseiros de infância; as tentativas de prender o tempo; registros de família; as cartas para o namorado. Onde vai parar tudo isso? Possivelmente nas nossas casas mesmo, e raramente iremos remexer nas caixas.

Mas no teatro, uma estrutura dramatúrgica que não trate de temas comuns de uma maneira comum pode arrumar um lugar fora da caixa em que guardamos coisas do passado.

Referência bibliográfica:

SONTAG, Susan. Contra a Interpretação, trad. Maria Capovilla, São Paulo, LPM, 1987.

Mariana Barcelos é atriz, estudante de Artes Cênicas – bacharelado com habilitação em Teoria do Teatro pela UNIRIO.