Arame farpado: deu caô na federal

Por um bom tempo eu fui Phellipe Azevedo de Alvarenga e parte de apenas um lado da minha família. Parte da família da minha mãe e hoje eu sou muito parte dela. Como minha mãe eu sempre fui da rua. Existia nela o desejo de estar com o outro, uma troca constante com a rua. Os vizinhos não eram desconhecidos, eles eram parte formadora dela e da minha educação. O coletivo foi presente na minha construção, fui criado na rua e sou dela. A rua se estabeleceu como a grande inteligência e sagacidade de transformação do meu ser e do meu entorno. Existia na minha mãe uma inteligência de se estabelecer com o outro. E esse diálogo com o outro, forma e transforma. Aprendi com ela a construção desta sabedoria: o conhecimento que vem da rua.

Caju. Rua C. Almoço. Desenho. Pique lata. Polícia e ladrão. Descalço. Corrida de tampinha. Circuito. Mapeamento de todas as ruas. Esconderijo. Festa na cozinha da vó. Garrafão. Carniça. Salada mista. Pique-Esconde. Jogo de tabuleiro. Nintendinho. Bicicleta. Patins. Inventar. Criar. Sujar. Juntar. Corpo. Coletivo. 19h. Jantar. Calçar. Chinelo. Dormir. Acordar. Escola. Odiar.

Sou Phellipe Azevedo de Alvarenga/Souza. Cria da favela do Caju, especificamente da Manilha.

Chegar à faculdade pública era uma determinação. Em algum momento eu tinha certeza que pertenceria àquele espaço. Só não sabia que demoraria. E que o processo para chegar naquele lugar me dominaria com o sentimento de “emburrecimento”

, apesar de toda sagacidade que acreditava ter. Foram 4 anos de diversas listas e nunca encontrar meu nome na lista dos aprovados do vestibular. Mas entrei para universidade pública, fiz parte da primeira turma em que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) aceitou o ENEM como único processo de seleção.

Minha mãe sentada no sofá. Televisão ligada na novela. Eu sentado na cadeira do computador, do lado do sofá. Uma amiga me manda uma mensagem: Parabéns meu calouro. Entro no site de classificação. E meu nome estava lá.

Eu – Mãe, passei.

Mãe – O quê?

(Eu olho pra ela. Ela está chorando. Me abraça. Eu choro. Choramos. Pulamos na sala, que tem 7 metros quadrado. Favela do Caju. Felicidade.)

Parecia que era um milagre. Mas ainda não tinha caído a ficha de como ia ser quando eu entrasse. Em algum momento no primeiro semestre achei que todos eram iguais e que era fácil estar ali. Na minha turma quase não tinha favelado ou pobre e quase nenhum negro. Tudo era novo, havia a sensação ilusória de “basta lutar que tudo se resolve”. Porém, minha identidade cultural ia se perdendo aos poucos. Os diálogos eram pautados no mercado teatral centro e zona sul. Por que para uma classe social é certeza fazer o ensino superior e para classe pobre é um milagre que precisa festejar? Por que, de uma forma geral, a educação básica é fornecida a todos e a educação de nível superior precisa ser conquistada? Porque a educação superior precisa ser merecida? Quando a democratização do acesso será radicalmente estabelecida? Quando se estabelecerá o fim de uma história de exclusão de grupos sociais e seus saberes? Essas questões foram crescendo diariamente.

Até que no respiro de uma aula de expressão corporal, de uma professora substituta, a turma foi assistir ao espetáculo Qual é a nossa cara?, da Cia Marginal, com o intuito de dialogar com a aula. A professora afirmou que era um trabalho que tinha conexão com a aula. Aquele respiro de ver a Cia Marginal no palco da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro foi transformador. Eles falavam da Nova Holanda, mas eu ouvia as histórias do Caju, da minha rua C. A minha rua estava materializada ali, num dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Eu estava no palco.

Mas aquela noite foi apenas uma faísca do que precisa se estabelecer com a universidade. Foi apenas um dia. UM DIA EXTRA. Ainda não tinha a clareza do que foi aquele dia, mas aquilo não tinha que ser extra, tinha que ser rotina.

2011. Abre uma disciplina optativa chamada “Teatro em comunidades”, ministrada pela professora Marina Henriques e em seguida ela cria o projeto de extensão, também intitulado “Teatro em Comunidades”. O Programa Teatro em Comunidades é uma ação de extensão da UNIRIO, realizada no complexo de favelas da Maré. O programa tem a coordenação da Professora Doutora Marina Henriques. A ação principal do programa é o diálogo dos estudantes de Licenciatura em teatro da UNIRIO com moradores do Complexo da Maré, através de práticas pedagógicas e artísticas de teatro.

Inscrevo-me na disciplina e no projeto. Nesse mesmo período participo de uma montagem teatral da escola de teatro da UNIRIO. No camarim um colega me pergunta sobre a disciplina e explico o que estava sendo estudado. Pela primeira vez estava entusiasmado com uma matéria na faculdade, eu sabia do que estava falando. Nas aulas de Teatro em Comunidades e no projeto de extensão as minhas referências sociais e culturais eram ouvidas e debatidas.

Até que uma colega de elenco se aproxima, ela havia escutado toda nossa conversa. Ela me questionou por que eu estaria fazendo aquela disciplina se ela não era obrigatória. Não satisfeita com o questionamento, ela finalizou afirmando: “Deus me livre dar aula, ainda mais para pessoas que não estão afim. Daria aula na CAL ou numa faculdade de teatro.”

Por que era tão claro para ela que as pessoas da favela não estariam interessadas em teatro? Comecei a me questionar por que aquelas pessoas da universidade se interessaram pelo teatro. E percebi imediatamente que aquele teatro produzido ali não me interessava. Eu não queria aquele teatro. Nessa mesma peça, entre o primeiro e o segundo ato, esse mesmo colega começou a reclamar de uma mulher que estava atrás dele mexendo muito no telefone e cochichando o tempo todo. Ele triunfantemente finalizou a história dizendo: “Sabe o que eu fiz? Virei pra trás e bem alto fiz “shiiiiiiiii”. Acredita que quando me virei de volta ela deu língua para mim, soltando um nhemmmm ?” Todos no camarim começaram a rir e outra colega disse que estava cansada de gente assim na plateia. Fiquei muito curioso para saber quem era aquela mulher. Quem teria a coragem de questionar aquela forma de teatro silenciosa e mofada? Por conta dessa memória e de muitas outras decidi que precisava falar do aluno periférico no meu Trabalho de conclusão de curso (TCC).

O “milagre” de entrar para universidade pública começou a se tornar pesadelo, não me reconhecia em meus colegas e um abismo social começou a me distanciar daquele espaço acadêmico.

O professor Jaílson de Souza, que aborda a trajetória do ser periférico na universidade em seu livro, questiona “Por que uns e não outros?”. No meu TCC me debrucei numa investigação sobre os “uns” periféricos que entraram na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especificamente na Escola de Teatro.

Desenvolvi um processo teatral junto com outros colegas, que foi meu objeto de análise no TCC. Busquei colocar em diálogo os meus ser-artista, ser-professor e ser-pesquisador. A montagem do espetáculo teatral Arame farpado foi realizada com alunos da Escola de Teatro da Unirio oriundos da periferia. A pesquisa esboçou um mosaico da vivência dos alunos na universidade trazendo à tona os obstáculos encontrados em sua trajetória, tais como: a permanência no espaço universitário; a dificuldade do diálogo entre a cultura periférica e a academia; e a desconstrução do conhecimento.

Arame farpado materializa na cena teatral um debate sobre esses obstáculos a partir de minha vivência (minha voz) e da voz de colegas próximos – sujeitos da pesquisa. Pensar e transformar em cena quais foram e quais são os desafios, dilemas, dificuldades e conquistas do jovem pobre que ingressa neste microcosmo da realidade da Universidade Pública Federal Brasileira, que é a Escola de Teatro da UNIRIO.

Durante toda a minha trajetória acadêmica um questionamento não saiu da minha cabeça: Essa universidade é para mim? E exatamente por sempre duvidar que precisei escrever o trabalho “Periférico, Pedagógico e Universitário – Um diálogo do aluno favelado com a universidade”. A artista Grada Kilomba escreveu no poema “Enquanto eu escrevo” que ela precisa escrever porque ela está inserida numa história de silenciamento. Que ela escreve por obrigação para se encontrar. E que ela se torna a autora e autoridade da sua própria história. O espetáculo Arame farpado é a nossa escrita obrigatória.

Eu queria ver no teatro os nossos pagodes e funks, nossos becos e vielas, nossas lajes, nossas ruas e nossas cervejas. Nossas vivências e questões eram urgentes. Não podíamos e nem queríamos remontar um texto ou falar de temáticas como o “tempo”. Precisávamos descobrir nossa dramaturgia e nossa linguagem.

Historicamente o espaço acadêmico é um lugar que por muito tempo foi negado ao pobre. A presença do favelado e periférico dentro desse espaço ainda é uma resistência. Não é orgânica a sua presença na universidade. Como estar num lugar que não te acolhe e não te quer lá? Como podemos existir nesse lugar? Como as histórias dos meus pares não desaparecerão?

2017. Surge pichado nas paredes da UNIRIO as palavras “pretos fedem” e a sigla “KKK”, referente à organização americana Ku Klux Klan, que prega a supremacia branca em relação aos negros. É importante mencionar esse racismo vivido nessa instituição que é um reflexo de um contexto maior da sociedade. Atualmente se vive um momento de exaltação da intolerância. Um exemplo disso foi o protesto “Unite the Right”, ou “Unir a Direita” em Charlottesville, uma cidade universitária de 50 mil habitantes ao sul de Washington, nos Estados Unidos, que protestavam contra negros, imigrantes, gays e judeus[1]. Como nos EUA, aqui também a notícia se espalhou e chegou aos jornais cariocas. A manchete dizia: “PRETOS FEDEM: mensagens racistas em parede da UNIRIO causam revolta”. Toda história aconteceu em junho de 2017. As pichações foram interditadas com os dizeres: “Esta é uma pichação racista. Não apague e não interfira, pois está sob investigação. Qualquer nova informação, favor comunicar a Direção da Escola de Teatro ou a Decania do CLA”.

No ano passado o debate entre alguns alunos começou a se estabelecer. De um lado uns se sentem muito machucados por todo dia conviver com aquilo e não poderem apagar. E do outro lado uns dizem que as pichações devem permancer, para serem lembradas. Para que todos entendam que ali bem perto de todos existe um racista, que a ideia de que na faculdade de teatro as coisas são diferentes dos outros espaços sociais é mentira e que a UNIRIO não é um pedacinho do céu. Em 2018 todas as pichações sumiram. Não existe céu.

Precisa-se buscar visibilidade do que acontece no presente das trajetórias periféricas, o registro da memória contra o esquecimento é parte fundamental de Arame farpado. O esquecimento é uma ferramenta que corrobora para que as estruturas sociais se mantenham sem nenhum questionamento ou autocrítica. O ator João Pedro Zabeti diz o seguinte no início do espetáculo: “No sétimo ano eu aprendi a questionar o que me diziam ser verdade absoluta. (…) Eu cheguei na universidade e me senti completamente sozinho. Exceto por umas pessoas que eu conheci no ônibus no dia do THE. Elas são de Austin, Nova Iguaçu e passaram para a minha turma. (…) Não tem nada pra acusar. Até porque só temos que contar a nossa história e narrar um novo conhecimento. Pra mim é mais do que um embate pelo embate, é afirmação. Eu tô aqui pra contar a minha história.”.

O espetáculo precisaria ser um esboço de um entendimento maior de horizontalidade. Como se apropriar daquilo que já é nosso? Como as novas vozes periféricas universitárias serão ouvidas? Como transformar memória individual em memória coletiva? Esses foram os questionamentos que serviram de indutores para a criação do espetáculo. Numa entrevista feita com os atores surgiu a seguinte pergunta: O que você perdeu? E João respondeu: “Eu acho que todo esse sistema acadêmico embranquece muito a gente. Eu me sinto mais distante de onde moro, mais distante das pessoas dali. E quando percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a voltar a falar com os meus amigos de infância. E tá sendo maravilhoso. Eu sinto que estou recuperando o que tinha perdido. Esse lugar da minha origem, de onde eu venho, da minha casa. Tem muita coisa daqui que levo pra discutir lá e que eu vejo que é muito mais relativo do que eu pensava. Eu tô tentando reencontrar.” E dessa forma descobríamos a ação concreta do espetáculo: Como transformar a UNIRIO em nosso lar?

Para descobrir as respostas para essa pergunta utilizamos o livro Por que uns e não outros? de Jaílson de Souza, pois as histórias nos representavam. Cada ator deveria selecionar uma pessoa do livro para se inspirar e misturar sua história com a história do livro. Cada um trazia propostas a partir dessas misturas. Era difícil identificar o que era realidade e ficção nas experimentações cênicas que os atores traziam. Desse modo contávamos nossas histórias e as histórias do livro. No processo, não se sabia quem era Cláudio ou Sol; Lúcio ou João; Peterson ou Eneraldo; Lidiane ou Ana. O livro foi um dispositivo importante para desenvolver os temas levantados na sala de ensaio.

No livro apareciam muitas histórias sobre a dificuldade de se inserir dentro da sala de aula. E essa vivência é muito parecida com nossa rotina. Na maioria das vezes o que é valorizado dentro da sala de aula é uma fala mais hermética. Há uma valorização dos alunos que têm a fala com referências eurocêntricas. A cultura periférica é muito pouco valorizada. Aí, é foda pra gente favelado se colocar em uma aula dessas. Nessas aulas-palestras, onde o professor é o detentor do saber, é difícil estabelecer o diálogo. Até porque existe uma ideia de certo e errado muito forte. Outro dia um colega, numa dessas aulas, ficou uns 5 minutos desenvolvendo o que ele sabia sobre um pensador. Quando ele terminou de falar…

Professora/Palestrante – Não é bem isso.

Aluno “dos 5 minutos” (Com muito espanto) – Não?

Professora/Palestrante – Bem, tem alguma coisa. Mas no total não. Mas depois te explico.

(4 meses de silêncio)

Depois desse dia fatídico, o Aluno dos “5 minutos” nunca mais se pronunciou na aula. Foram 5 minutos por 4 meses. O Aluno dos “5 minutos” era favelado e mais uma vez o sistema de silenciamento foi estabelecido.

Havia um debate na sala de ensaio sobre as milhões de referências que alguns professores passavam em sala de aula. Em um desses ensaios Peterson Oliveira, ator de Arame farpado, disse o porquê dele ter excluído uma matéria: “No meu primeiro seminário a professora acabou com o grupo que eu fazia parte. Tínhamos que falar de Gordon Craig e outros temas da aula. Não tive coragem de voltar pra aula dela, ao sair da aula excluí a matéria, todos da licenciatura excluíram: 18 alunos.”

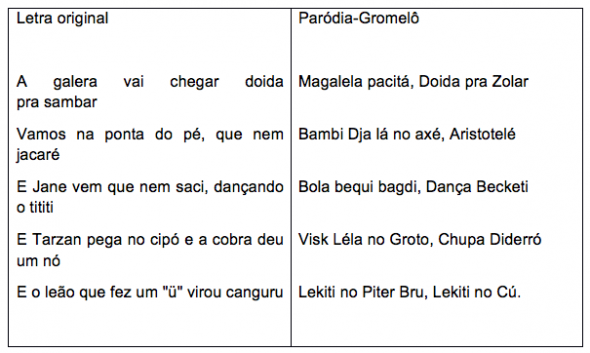

Durante os ensaios comentávamos que muitas referências e autores que recomendavam que nós estudássemos pareciam mais um grande “gromelô”. Assim, queríamos enfrentar esses fantasmas da nossa maneira. Precisaríamos criar um gromelô com teóricos europeus com muito axé. Peterson iniciou o trabalho da criação do gromelô. Ele apresentou quase 70% da música e todos juntos finalizamos a paródia-gromelô do espetáculo baseados nas músicas “Dança do põe põe” e “Tchan na Selva” do grupo de axé É o Tchan:

No processo final, Carla Costa, cenógrafa e figurinista do espetáculo, me confessou que tinha o desejo de que um dia todos os negros chegassem de roupa de época e assistissem uma aula vestidos assim. Dessa forma definimos como Lidiane Oliveira entraria no espetáculo, satirizando a valorização das estruturas pedagógicas do séc. XIX utilizadas até hoje e o endeusamento europeu. O figurino estava dialogando diretamente com a dramaturgia. A Carla foi uma peça fundamental na construção de dramaturgia também. O cenário e figurino não foram impostos por ela de um modo vertical. Ela foi entendendo o processo de criação dos atores aos poucos e de uma maneira sensível os elementos foram aparecendo. Não tínhamos orçamento nenhum para a produção do espetáculo. Sabendo disso, Carla pensou nas caixas de papelão como possível cenário. Depois de refletirmos sobre o que os atores falavam em cena, decidimos que a peça seria uma grande mudança dos atores. Seriam os quatro atores desencaixotando suas memórias na universidade. A ideia de transformar a UNIRIO em lar foi materializada pela concepção do cenário. Eu tinha como referência a cena da “Caixinha” da atriz Priscila Monteiro, em Qual é a nossa cara? da Cia Marginal. Na cena a atriz tirava alguns objetos, cartas, ingressos e fotos contando sobre suas memórias. O espetáculo era como se estivéssemos esgarçando a cena da Cia Marginal.

No início relatei a história de um colega de cena que teve um embate com uma mulher do público. Com a estrutura levantada eu me perguntava se aquela mulher se interessaria por Arame farpado. Ela tinha dado língua para o meu colega quando ele pediu silêncio, porque ela mexia no celular e cochichava. Fiquei muito curioso para saber quem era a mulher do celular e da língua. Perguntei ao meu colega de elenco se ela era baixinha, com implante capilar, sobrancelhas de rena, “tomara que caia” e muito bronzeada de sol. Ele rindo confirmou que era ela. Eu rindo informei: É a minha mãe (silêncio). Todos no camarim que gargalhavam muito pararam de rir na hora e apenas ecoava o som da minha risada naquele espaço. Eu ria porque sentia orgulho. Eu ria porque eu sabia exatamente como ela fez. Eu ria porque ela também não queria aquele teatro. Tocou o sinal para voltarmos para o palco. Finalizo nosso momento de divertimento dizendo: “Minha mãe é foda, ninguém merece ela na plateia. E essa peça é chata pra caralho!”

Passados alguns períodos, ela faleceu. Tranquei a faculdade por ela. Mas voltei por ela. Arame farpado é também por ela. Eu precisava contar essas histórias, para essas plateias. A relação com o público sempre foi um campo do conhecimento que queria explorar. A minha mãe não estava inserida naquele espetáculo do passado. Como podemos inserir o público dentro de um espetáculo a partir do afeto? Como o espectador e o ator podem ser afetados? Como construir uma dramaturgia com produção de afeto? A minha mãe não se reconhecia naquela peça, no modo que tinha que se comportar e naquele espaço hostil que a silenciava. Por que ficar quieto no teatro? Por que o lugar do público é um lugar de silêncio? É claro que existem diversos modos de se pensar o teatro. Porém, estava interessado no teatro do caos. Da plateia participativa. Da quebra dos silêncios. Arame farpado foi uma ferramenta para a quebra de alguns silêncios.

16 de novembro de 2017. Teatro Palcão – UNIRIO. Quatro negros em cena. Plateia lotada do lado de fora. Abrem-se as portas do teatro, cheiro de churrasco, som de funk no último volume. Todos os lugares foram ocupados. Pessoas do lado de fora querendo entrar. Seria deselegante pedir para as pessoas voltarem para as suas casas, pois a Urca é um lugar muito longe. Como diz o ator Peterson: “A Urca é um lugar longe de tudo e Preto de nada”.

Porém, de um modo geral a plateia era majoritariamente negra. O chão e as escadas foram ocupados. 80% da plateia estava de pé cantando alto e dançando. Foi instantâneo o reconhecimento do que viria a ser encenado. Esse momento ocorreu antes de qualquer palavra do texto a ser dita.

Conseguimos fazer a nossa mudança. Nesse processo começamos a nos reconhecer na universidade e as pessoas começaram a se reconhecer na peça. A festa, a piscina, o churrasco, o axé, as danças, as músicas, a roupa de época, os questionamentos, as caixas de papelão, o ônibus cansativo, as provas, as risadas e a cadeira de praia; tudo ficava ecoando na volta para casa. A peça foi construída através de um diálogo teatral que foi atravessado pelo desejo de horizontalidade da plateia com os atores. Foi a rua que me educou. Como poderia afastá-la do palco?

O dia da estreia aconteceu de um modo catártico que eu nunca tinha presenciado antes. Havia um desejo de vivenciar e discutir aqueles temas naquele espaço universitário muito forte. A temporada seguiu sempre com a plateia lotada e com pessoas brigando com a produção para entrar.

Conseguimos ir além dos muros da UNIRIO. Arame farpado se tornou o nosso lar. Na cena que antecede a festa que acontece no espetáculo a atriz Lidiane Oliveira diz: “E dentro da Fronape tem uma piscina gigantesca. E na rua “E” mora o meu amigo Neném. A parede da casa do Neném é colada na parede da Fronape. Sendo que eles colocaram uma cerca de arame farpado pra impedir que os favelados pulassem o muro. E criança não tem ideia não, né? Isso era mole pra gente. A gente abria a cerca, prendia em cima e prendia em baixo. Pegava uma escada na casa do Neném, dessas de subir em poste, passava pela cerca e pronto! Tava todo mundo lá dentro. Sendo que cada um só podia levar três amigos. Porque se não sabe como é? Muita gente no esquema, estraga o bagulho. E aí dá caô!”

Desejo muito caô em todas as universidade públicas!

Nota:

[1] http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40910927

Phellipe Azevedo é cria da favela do Caju, ator, diretor, professor de teatro e integrante da Cia Marginal e do Coletivo Paralelas.