Histórias do corpo. Entrevista com Christine Greiner

A série de entrevistas Histórias do Corpo é um projeto de conversas sobre histórias do corpo no Brasil, assim no plural, porque são muitas as suas versões, e muitos também os caminhos para onde apontam. Sem perder de vista as contaminações de outras culturas, a colonização, as insurgências e lutas nelas implicadas, as histórias são contadas por artistas, pesquisadores, e artistas-pesquisadores, porém sem uma preocupação com a história cronológica de causa e efeito, no sentido do que vem antes e o que deveria vir depois. Buscamos ouvir algumas experiências com certo recuo no tempo, para deslocar e colocar em perspectiva acontecimentos do passado que ressoam no presente.

O projeto é concebido por Ivana Menna Barreto em parceria com Daniele Avila Small para a Revista Questão de Crítica.

Christine, é um grande prazer conversar com você, agradeço muitíssimo pela disponibilidade. Na verdade, eu gostaria de falar sobre muita coisa, sua pesquisa é vasta e se aprofunda em temas fundamentais sobre arte e vida, mas vou tentar me ater a essas perguntas que seguem. Em seu livro Fabulações do corpo japonês e seus microativismos (2017) você lê a cultura japonesa em diferentes tempos, através de experiências que revelam o desinteresse pela exotização do outro, para entendê-lo como possibilidade de reinvenção de si mesmo. As fabulações, para além de contar histórias, seriam uma tentativa de compreender aquilo que não sabemos. Você pode falar um pouco mais sobre essa operação dos processos imaginativos como aprendizados de si e do mundo?

Para mim também Ivana, obrigada por pensar em mim. No caso do livro Fabulações do corpo japonês e seus microativismos, os exemplos foram mais voltados à questão dos orientalismos. Mas já no meio do percurso de escrita, percebi que havia temas que extrapolavam a questão específica do Japão. Um deles é o das fabulações. Este termo vem sendo muito usado na literatura para pensar a criação de ficções, no entanto, nos últimos anos, me dei conta que no corpo toda ficção é real e as fabulações poderiam, neste sentido, se constituir, como você disse, em uma operação que lida com processos imaginativos. Ao exporem as narrativas, ou imagens ficcionais, acionam uma potência política para dar visibilidade e escuta a vozes silenciadas, a histórias nunca contadas. Depois de publicar este livro conheci o autor Tavia Nyong’o, que escreveu sobre afro-fabulações. Cheguei, inclusive, a conversar com ele sobre isso e entendi que havia uma sintonia entre nossas pesquisas. Nyong’o partiu das noções de fabulação trabalhadas por Donna Haraway e Sadiya Hartman. E, assim como Hartman, pensou nas narrativas relacionadas a uma certa genealogia da negritude, de mundos que supostamente pareciam não ter o direito de existir. Assim como eu, tem indagado como a fabulação poderia fazer existir e fazer resistir, mesmo sendo uma ficção.

A meu ver, a fabulação pode, sim, ser um modo de aprender.

Seus estudos têm olhado o corpo enquanto processo. Neste mesmo livro da pergunta anterior, você diz, junto com autores como William James e Gilbert Simondon, que “há uma distinção entre pensar corpo, imagem, realidade, eu e o outro como coisas substantivas ou como processos”. Isso implica em “pensar algo enquanto está se produzindo”, porque o que existe se refere a “coisas se fazendo – sejam essas coisas corpos, indivíduos, imagens ou ideias”. A compreensão das realidades como fluxos, como aquilo que ainda não está pronto, é perturbadora porque expõe as instabilidades, mas é também provocadora de outros mundos a serem criados. O lugar da criação seria a condição de quem está no “porto” e não num lugar reconhecido, identificável. Se pensarmos nos processos artísticos e nas imagens e ideias que eles geram, podemos dizer que esta condição do “porto”, de ir ao encontro do desconhecido, seria tanto o lugar do artista quanto o do crítico?

Ivana, me parece que este é o lugar de todos nós. Ocorre que esta aptidão para viver em metaestabilidade é radicalizada por artistas e por alguns que pensam e analisam a arte, na medida em que buscam uma aproximação, ou melhor, uma pesquisa-criação. No dia a dia é mais difícil enfatizar o aspecto processual do corpo e da vida porque dispositivos de poder como empregabilidade, competitividade e vários outros aspectos do sistema neoliberal exigem estabilidades radicais e o tal do produtivismo. Mas de acordo com James e Simondon, todos nós compartilhamos essa condição de inacabamento e impermanência.

Você pesquisou a confecção de cartografias no Japão, a partir do século XVII, quando começam a ser produzidos mapas geográficos, políticos, mas também fictícios, inventados por escritores, pintores, e mapas imaginários inventados por pessoas comuns. É interessante compreender que essas distinções nas confecções têm motivações diferentes: afirmar a noção de propriedade; documentar um controle sobre o território; demarcar classes sociais e status; criar através dos mapas relíquias e peças de decoração, roteiros de caminhadas. Havia também a representação de objetos estrangeiros, em descrições com detalhes sobre os viajantes, suas roupas, penteados, gestos, muitas vezes em tons satíricos e de humor. Ler os mapas dos corpos e dos lugares pelas imagens e suas motivações é, mais que uma tarefa semiótica, uma necessidade vital de sobrevivência?

Com certeza. Cartografar é uma função primária do nosso cérebro, de acordo com o neurologista António Damásio. O tempo todo cartografamos estados corporais, o impacto dos fluxos entre dentro e fora do corpo, imagens que nos afetam e assim por diante. Quando podemos observar a cartografia de corpos e lugares representada, de algum modo, nas obras que você mencionou (narrativas, imagens, roteiros de caminhada etc) é possível criar aproximações com os percursos e cartografias do outro. Como somos seres coletivos e não monolíticos, conhecer a cartografia do outro é, com certeza, um modo de garantir a vida.

As viagens de alguns artistas japoneses à Europa e aos EUA culminaram em importantes vínculos entre oriente e ocidente, como as práticas de conhecimento corporal, a compreensão de um equilíbrio corpo-mente, a espiritualidade presente em alguns discursos e vivências neste período. Há também experiências que você resgata, como a do dançarino Hideyuki Yano e seu grupo Mâ Danse Rituel Théâtre, em que se cruzavam oriente e ocidente, literatura, dança e teatro, com criações junto a outros artistas como Lila Greene, Mark Tompkins, François Verret, Elsa Wolliaston, na Paris do final dos anos 1970 até o início dos anos 1980. Esse grupo tinha uma diversidade de nacionalidades, e também uma independência entre seus integrantes, já que todos eram coreógrafos que interferiam, em seus diferentes contextos, na cena da época, e talvez por isso tenha se desfeito já no início da década de 1980. É curioso pensar no processo de criação de “Au puits de l’épervier”, que Yano montou com alguns desses artistas: uma peça baseada num conto de William Butler Yeats, poeta irlandês, que por sua vez se inspirou no teatro Nô japonês. O que essa “geo-coreografia” (peça montada por Yano, Géo-chorégraphie) proposta entre os anos 1970 e 1980 pode apontar enquanto experiência coletiva, em perspectivas presentes ou futuras, ao colocar em jogo contextos sociais, culturais e políticos tão distintos?

O que podemos aprender com esses artistas geniais acerca dessa geo-coreografia, são as estratégias. Cada um propôs um modo de lidar com os contextos distintos. O meu exercício, não apenas neste livro, mas em muitas outras circunstâncias, tem sido o de entender essas estratégias de criação. Alguns artistas se interessam por aprender uma técnica específica, outros por uma estrutura dramatúrgica, há também aqueles que buscam uma estética e, ainda, os que são mobilizados pelas mesmas questões, mesmo vivendo em contextos culturais muito distintos entre si. Eu particularmente me sinto muito desafiada por estes que compartilham questões. Essa estratégia de criação por empatia me parece muito rica porque não mimetiza modelos, mas instaura a possibilidade de experiências co-imaginadas.

Em relação à diáspora japonesa no Brasil, você identifica, a partir do pós-guerra, traços do corpo japonês que se fizeram presentes na cultura brasileira, seja através de práticas corporais, ou mais especificamente através do butô, e de seus princípios? Como esse encontro de culturas ainda ressoa?

Ivana, há diferentes entradas da cultura japonesa no Brasil. A primeira é pela imigração. Em termos artísticos, isso se dá mais pelas artes tradicionais. Pessoas da comunidade que começam a ensinar ikebana, dança tradicional japonesa, alguns até interessados no teatro nô, culinária, bonsai etc. O butô desperta interesse a partir de 1986 quando Kazuo Ohno vem ao Brasil a primeira vez. Na época, achávamos que Ohno era o criador do butô e nem sabíamos da existência de Tatsumi Hijikata. Até então a única experiência próxima ao butô era a de Takao Kusuno, um imigrante japonês que trabalhou como artista visual em Tóquio com muitos artistas do butô. Ao chegar a São Paulo ele não usava o nome butô, mas trabalhou com muitos artistas brasileiros, como Ismael Ivo, ajudando a florescer nestes dançarinos possibilidades de criação. Denilto Gomes e Emilie Sugai foram os que trabalharam mais intensamente com Takao, entre outros que fizeram parte da Companhia Tamanduá. A partir de 1999, quando é criado o arquivo digital de Hijikata, as informações começam a migrar e muitos artistas não apenas brasileiros, mas do mundo todo começam a pesquisar. No caso dos brasileiros as primeiras artistas a viajar para o Japão e estudar com Ohno foram Maura Baiocchi, Ligia Verdi, Ciça Ono, depois Marta Soares e tantos outros. Há também artistas interessados no impacto midiático do butô nas fotografias, filmes e uma certa estética exotizada. Há também um viés político do butô de buscar explorar um corpo em crise e questionar parâmetros de mercado e neoliberalismo. Esta vertente tem reverberado nas pontes com outros artistas como Artaud, os debates de Deleuze e Guattari, entre outros artistas e filósofos que discutem o banimento da vida e as possibilidades de insurreição. A tradução da obra de Kuniichi Uno a este respeito alimentou a discussão. O coreógrafo Marcelo Evelin propôs uma Dança Doente partindo da imaginação do que seria o livro Dançarina Doente, escrito por Hijikata antes de morrer, para pensar o seu devir-criança em Tohoku que seria o nordeste do Japão. Evelin pensou na proximidade entre o nordeste do Japão e o nordeste do Brasil (Teresina, onde vive). Thiago Granato criou conversas imaginadas, uma delas com Hijikata, o que me pareceu também uma pesquisa interessante. Para quem se interessa pelos estudos do butô no mundo, os professores Bruce Baird e Rosemary Candelario organizaram há pouco o Routledge Companion to Butoh, onde apresentam uma vastíssima cartografia do butô dentro e fora do Japão. É muito legal ver as possibilidades que se abrem, entre todo tipo de estereótipos e toda uma pluralidade de invenções.

Um dos temas que você tem estudado é a precariedade, o corpo em crise (título de seu livro publicado em 2010) como condição de criação. Neste sentido a doença, o colapso do corpo e o estado de exceção a que ele pode ser submetido, a “falha” de certos grupos minoritários em relação às condutas impostas pelos regimes de poder instituídos, seriam detonadores de outros estados corporais e lugares. Você poderia falar sobre a vulnerabilidade como resistência, nessa tentativa de assumir a própria precariedade para existir, tanto na esfera comportamental quanto na artística?

Eu venho pensando nisso realmente há muito tempo. Um dos pontos de partida foi o butô do modo como foi concebido por Tatsumi Hijikata que tinha essa questão da crise como uma referência fundamental. Na última década tenho traduzido os livros do filósofo Kuniichi Uno, que pensa a obra de Hijikata a partir da abertura a outras singularidades da literatura, da pintura, da filosofia, da própria dança (Nijinsky por exemplo) e de múltiplas questões do corpo. A sua obra também é uma referência importante para minhas pesquisas. Além disso, há todo um debate importante que tem sido proposto por autores como Giorgio Agamben (tanatopolítica), Achile Mbembe (necropolítica), Ailton Krenak (fim do mundo) e que deflagra saberes/fazeres. Também tenho pensado essa crise em função de estudos de gênero que compartilho com alguns orientandos leitores de Paul Preciado, Michel Foucault e Judith Butler. A questão da vulnerabilidade como resistência é, justamente, uma proposta de Butler e Zeynep Gambetti que muito me interessa porque nesta condição política em que nos encontramos, só nos restam as ações micropolíticas. Mesmo quando parece que não há nada mais a fazer, sempre continua existindo um vestígio de movimento. O movimento é a principal chave política do corpo e, portanto, das nossas vidas.

Referências Bibliográficas:

BUTLER, Judith, GAMBETTI, Zeynep and SABSAY, Leticia (org). Vulnerability in Resistance. Duke University Press, 2016.

GREINER, Christine. Fabulações do corpo japonês e seus microativismos. São Paulo: n-1 edições, 2017.

________________. O corpo em crise: novas pistas e o curto-circuito das representações. São Paulo: Annablume, 2010.

NYONG’O, Tavia. Afro-Fabulations: The Queer Drama of Black Life (New York: NYU Press, 2018)

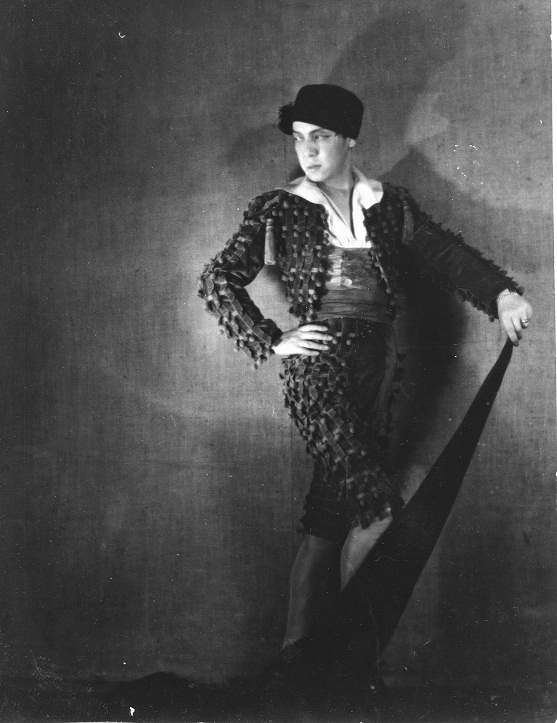

Imagem em destaque: dançarino japonês Michio Ito.

Christine Greiner é professora livre-docente da PUC-SP. Ensina no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, onde coordena o Centro de Estudos Orientais; e no curso de Artes do Corpo. Desde 1998 tem realizado estágios de pesquisa em universidades no Japão, nos Estados Unidos e na França. Os temas principais de sua pesquisa são dança, performance, cultura japonesa e filosofia do corpo. É autora de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior.

Ivana Menna Barreto é criadora, professora e pesquisadora em dança e performance. Fundadora, junto a Fred Pinheiro, da Cia. Movimento e Luz (1993), na qual dirigiu e atuou em colaboração com artistas convidados, em espetáculos apresentados no Rio de Janeiro e em diversas cidades do Brasil. Seus últimos projetos artísticos, “sem o que você não pode viver?”(2011), “meio sem fim”(2013), “Agora” (2015) e “Lugar inventado” (2019) buscam provocar conversas visuais, textuais e sonoras entre artistas e sociedade, durante os processos criativos. Publicou vários artigos e ensaios críticos, e o livro Autoria em rede: modos de produção e implicações políticas (Editora 7Letras, 2017).