Histórias do corpo. Entrevista com Ana Teixeira

A série de entrevistas Histórias do Corpo é um projeto de conversas sobre histórias do corpo no Brasil, assim no plural, porque são muitas as suas versões, e muitos também os caminhos para onde apontam. Sem perder de vista as contaminações de outras culturas, a colonização, as insurgências e lutas nelas implicadas, as histórias são contadas por artistas, pesquisadores, e artistas-pesquisadores, porém sem uma preocupação com a história cronológica de causa e efeito, no sentido do que vem antes e o que deveria vir depois. Buscamos ouvir algumas experiências com certo recuo no tempo, para deslocar e colocar em perspectiva acontecimentos do passado que ressoam no presente.

O projeto é concebido por Ivana Menna Barreto em parceria com Daniele Avila Small para a Revista Questão de Crítica.

A primeira entrevista, com a pesquisadora Ana Teixeira (PUC/SP), aborda as relações históricas entre Companhias de Dança e poder estatal.

Ana, em primeiro lugar queria te agradecer por esta conversa, e também pelo seu trabalho, que escava a fundo as relações entre as Companhias de Dança e o Estado. Este assunto traz discussões e tensões importantes através dos últimos quatro séculos, se pensarmos que no contexto ocidental a primeira experiência foi no século XVII, com a Academia Real de Dança criada por Luís XIV. Esta relação entre a dança e o poder estatal foi, por outras formas e protocolos, reproduzida pela corte joanina no Rio de Janeiro do século XIX – como esclarece seu artigo “Artista da dança no século XIX fluminense: sob quais condições?”. Fica claro o propósito, no contexto da corte carioca, de estabelecer uma “pretensa civilidade” através da “implementação de normas de convívio de poder que se acentuava na conduta social”, pelas atitudes corporais transmitidas nas aulas de dança e, ainda, nos “tratados de dança”, que ensinavam como se comportar na corte. Você argumenta que essa “ideologia da civilidade” criou uma fratura profunda, que ecoa até hoje, pelo “silêncio daqueles que não faziam parte desta ideologia” (TEIXEIRA, 2019, págs. 8-9). Poderia falar sobre essa fratura? Em que aspectos da criação e produção de dança ela se faz visível ainda hoje? Que histórias não estão sendo contadas?

Ivana, primeiramente, é importante ressaltar que essa proposta de abordar a minha pesquisa, a partir de suas perguntas, me estimulou muito, por aguçar outros modos de escrita que não aqueles que estamos habituados na vida acadêmica e, também, por somar perspectivas de leitura ao que eu venho estudando. Por certo, se faz necessário buscar uma narrativa esmiuçada, mais direta, na tentativa de uma resposta que explicite o cerne da questão. Entendo esse diálogo que estabeleço com você e com outros(as) leitores(as) como um exercício contínuo sustentado pela dúvida, pelo receio e, como partilha de um modo de analisar o contexto que você sublinha em suas perguntas, permeado pelo desejo de outras vozes que me ajudem a compreender a tamanha complexidade que é se debruçar sobre o nosso período colonial para tratar de dança, corpo e poder. Foram as minhas experiências artísticas e acadêmicas que me impulsionaram a adentrar no âmbito da relação entre essas três instâncias, porque elas não estão apartadas, e, sim, amalgamadas em um jogo permanente de tensões.

Agora, vamos à sua primeira questão, cito: “Você argumenta que essa “ideologia da civilidade” criou uma fratura profunda, que ecoa até hoje, pelo “silêncio daqueles que não faziam parte desta ideologia” (TEIXEIRA, 2019, págs. 8-9). Poderia falar sobre essa fratura? Em que aspectos da criação e produção de dança ela se faz visível ainda hoje? Que histórias não estão sendo contadas?”

O que estava em debate, no artigo citado, era a relação de dança e espetáculo que ecoavam nos desejos do poder monárquico, com ênfase no 2º Império liderado por d. Pedro II (1840-1889), e a ausência de artistas mulheres que não fossem estrangeiras, na cena fluminense, com a rubrica de profissionais da dança. Como pode ser lido no texto que você menciona, a situação da mulher, no contexto oitocentista, tanto no ensino formal quanto no informal, estava respaldada pelo sistema que delimitava a sua posição social como subserviente aos comandos de uma sociedade patriarcal, racista e sexista. Neste momento, a educação na prática da dança cumpria a função de prepará-la para bem desempenhar o papel de “dona de casa”, bem como estabelecer instruções para torná-la delicada, disciplinada, em acordo com o bom tom no contexto social.

Como sabemos, no âmbito das danças do século XVII, mais precisamente na Europa Central, a mulher chega aos palcos, segundo teóricos(as), por volta de 1680, não atuando em papéis de destaque, já que essa era uma prerrogativa masculina. Não esqueçamos que estamos nos referindo à sociedade de corte (ELIAS, 2001), portanto, aquela que se organiza em uma rede social interdependente. Também, lembremos que a institucionalização da dança ocorre no século XVII, como você sublinha em sua pergunta, com a Academia Real de Dança (1661), sob a liderança de Luís XIV, o que significa dizer que a arte da dança passa a ser uma questão do Estado e que, portanto, segue as regulamentações por ele determinadas. Não implica, no entanto, afirmar que a mulher não dançava, pois seu lugar estava reservado às danças de baile, ou seja, às danças sociais, e não às danças executadas em espetáculos, o que determinaria seu estatuto enquanto profissional.

O ensino da dança, para as danças de baile, cumpria um papel voltado à moral, à conduta, à disciplina do corpo, em que saber dançar não estava vinculado somente a ter boa desenvoltura nas coreografias de baile, mas operava como “procedimento” para saber se portar, ser conduzida, enquanto partícipe dos cerimoniais e das etiquetas da vida cortês.

A simbologia francesa seiscentista se espraiou para outras cortes interessadas por uma dança respaldada no “entretenimento e discurso” políticos de controle dos corpos. Abro um parêntese nesse ponto, porque é uma discussão muito complexa, que mereceria mais atenção, mas não está no escopo dessa conversa: o que grifo é que os fenômenos culturais de uma determinada sociedade não podem ser lidos sem circunscrever seus distintos contornos epocais, sociais, políticos, econômicos e geográficos, para entender como as contaminações ocorrem.

Importantes teóricos(as) nos informam que quando a coroa portuguesa se transfere, invadindo o território brasileiro, com ela, para além de um número expressivo de viajantes, chegaram hábitos, costumes e regras que foram sendo impostos e aniquilaram qualquer outra forma de vida, de cultura, que não a por ela respaldada. Do ponto de vista artístico, professores de danças, de distintas procedências, começaram a chegar; espetáculos e festas estavam na crista da onda, promovidos e celebrados pela corte; muitos teatros foram construídos; companhias de óperas lotavam as plateias; bailarinos estrangeiros cumpriam temporadas, que não eram poucas. O teatro era um espaço importantíssimo, pois ele era palco de discussões políticas acirradas, que definiam acordos entre brasões, se realizavam despachos administrativos; ao mesmo tempo, era onde se enaltecia, a partir dos espetáculos apresentados, a figura do rei. Vamos recordar uma passagem de Schwarcz (1998, p. 31), em que ela ressalta:

Também no Brasil a monarquia investiu em sua afirmação ritual e teatral. Títulos, cortejos, procissões, manuais de civilidade, pinturas, história e poesia fizeram parte da construção desse processo que por meio de memória e de monumentalidade procurava ganhar espaços na representação nacional.

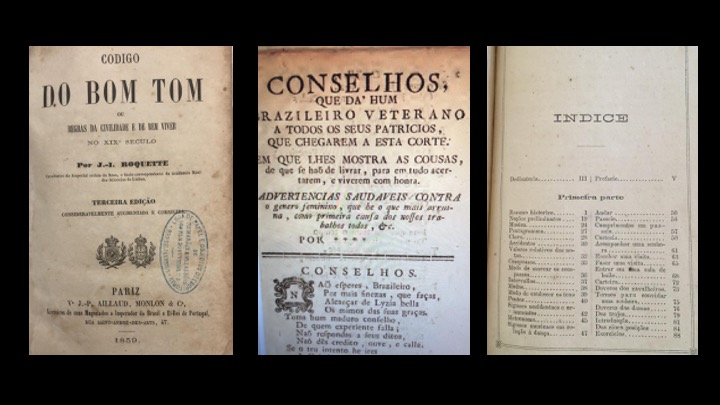

Tanto com d. João VI, como com d. Pedro I e d. Pedro II, o teatro, com suas obras encenadas, era assunto que estava em relevo. Por estar em relevo, havia um controle sobre o que devia ser apresentado, sendo a seleção organizada por profissionais encarregados por definir qual discurso iria para a cena, fossem mestres de danças, de música, membros da Comissão Francesa, diretores dos teatros, ou “empresários” que contratavam as peças e os artistas que estavam em voga na Europa. Assim, as danças que eram ensinadas e executadas, no domínio institucional, prezavam por uma estética europeizada. Destaco, ainda, que havia uma circulação intensa de literatura voltada a “civilizar” nobres e burgueses: liam-se manuais de conduta, guias de bom-tom, regras de etiquetas, de cortesia, tratados de danças que, no Segundo Império, serviram como um definidor de padrões comportamentais e gestuais para se viver socialmente. Uma espécie de bula que orientava várias ações cotidianas, por exemplo: andar, sentar, cumprimentar, tossir, comer, beber, assoar o nariz, dançar, explicando minuciosamente como agir em cada situação social.

Quando pesquisamos em jornais locais os anúncios dos mestres de dança recém-chegados à cidade, logo percebemos o interesse por um público específico, pois dirigiam-se “a pessoas civilizadas da sociedade”. Igualmente, nos manuais de danças, editados por aqui ou que vinham com os seus autores e mestres, encontramos elencadas as “danças de sociedade”, com suas regras para bem executá-las nos salões nobres. Este é um ponto central. Civilidade, civilizar, civilização estavam na pauta dos diálogos elitistas do Oitocentos, entre políticos, religiosos, juristas, médicos, literatos e artistas. Os rumores, com ênfase no Segundo Império, indicavam que era necessário civilizar aqueles(as) que habitavam a terra brasilis, com vias a constituir uma ideia de nação com contornos nas feições eurocêntricas – e o ensino da dança cumpria esse papel. Acompanhemos esta definição para o verbete civilização:

(…) o país precisava avançar na civilização, aproximar-se das nações civilizadas europeias, implementar medidas civilizadoras. Nos dicionários da época imperial, civilidade significava “cortesia”, “urbanidade”, “polidez”, “boa educação”, “boas maneiras”, “delicadeza”, “etiqueta”, ou seja, tudo o que se opunha à rusticidade grosseira dos setores sociais mais baixos. (VAINFAS, 2008, pp. 141-142)

Os hábitos e costumes da população escravizada e pobre, suas danças, cantos e festas, não eram aceitos pela monarquia. Muitos foram os decretos assinados proibindo as manifestações do povo em espaços públicos, e as punições – pela não observância da lei – poderiam ser chibatadas em praça pública, prisão, multas. As danças de linhagens africanas eram consideradas lascivas, indecentes, “incivilizadas”, portanto, precisavam ser interditadas nos ambientes em que a nobreza e a burguesia transitavam. Os vetos, repressões e censuras se estenderam até a primeira metade do século XX.

Aproveito para tocar em outra questão que discutimos: espaços de convívio e criação inventados para se contrapor a este contexto colonial. Onde há poder, há resistência! – já dizia Foucault, em 1976. Por certo que as danças que não participavam das festas públicas e teatrais oficiais mantinham a sua existência. Existem documentos e bibliografias que nos informam sobre as manifestações populares, mesmo antes do período que analiso; sugiro, para essa discussão, o livro de Marianna Monteiro, Dança popular: espetáculo e devoção (2011).

Retomo a sua penúltima pergunta: “Em que aspectos da criação e produção de dança ela se faz visível ainda hoje?” Ivana, sabemos que sofremos até hoje os traumas da colonização; ainda encontramos ecos colonizadores em várias esferas. Exemplo disso é que o moralismo que se acentua em nosso país parece que não teve muita dificuldade em retornar (será que um dia se foi?).

Quando discorremos sobre o XIX, na perspectiva da dança, podemos compreender como foi se delineando um pensamento de corpo de dança nobre, que impunha uma determinação que separava a sociedade por castas, raças, culturas, que intimava com regras, com controle de condutas, com normas que decretavam quem poderia ou não dançar no âmbito institucional, e que ainda vigem em nossos dias. Foi com esse ambiente que trocamos informações, num jogo de poder incessante. Os traços do além-mar permanecem fortes, no âmbito institucional.

E, para finalizar, digito a sua última pergunta: “Que histórias não estão sendo contadas?” Se insistirmos em determinados discursos que operam exaustivamente enquanto sistemas de controle e de poder, agindo no apagamento dos corpos, das danças, das culturas, não conseguiremos dar visibilidade a outras formulações. Essas histórias seguirão invisibilizadas pela nossa condição colonial, que é legitimada pelas instituições públicas.

Diante dos retrocessos conservadores que estamos vivendo, o corpo é um aspecto crucial para a manutenção ou rejeição de certos comportamentos e pensamentos. O Brasil do século XXI está refletindo padrões comportamentais do século XIX? As artes do corpo estão sendo atingidas mais diretamente por sua sensibilidade às insurgências comportamentais, e às pautas políticas do movimento feminista, do movimento LGBT, do movimento negro?

Ivana, os ataques que as artes estão sofrendo do governo atual, dos movimentos conservadores, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Educação e de uma parcela da sociedade civil são assustadores; aliado a esses ataques, também emerge a questão política da necessidade de produção de um inimigo público, que, no caso, é o artista, apresentado como “vagabundo”. Por outro lado, não podemos encostar, com tanta facilidade, o que sucedeu nos XIX ao XXI. Podemos espreitar, lançar perguntas, investigar, nos ater e estudar, com afinco, as histórias dos brasis, mas, como não é a questão de nossa entrevista, já que pesquiso danças atadas às instituições públicas, seguirei para a próxima pergunta.

Você diz, em um de seus artigos, que a corte joanina associa a prática da dança a um “discurso elitista, classicista e europeizante”, e que “as escolas que surgem no Brasil do século XX guardam vínculos profundos com esse pensamento” (TEIXEIRA, 2020). O ensino da dança permanece, no século XXI, não apenas nas Escolas de Bailados dos teatros estatais, como na grande maioria dos cursos técnicos e universitários do Brasil. Sabemos que o que se coloca em questão neste caso são as autorizações, o modelo de corpo, a hierarquia das relações institucionais reproduzidas no aprendizado. Você acredita que outras formas de dança, como a dança contemporânea, em interseção com outras linguagens e práticas artísticas, apontem para formatos diferenciados de produção e aprendizado, ou, ao contrário, tenham caído no mesmo padrão de dependência das relações hierárquicas-institucionais?

Retomo o que pontuei na questão anterior. Estou tratando da relação da dança com o âmbito institucional, e, nesse texto mencionado, discorro sobre a gestão joanina, diferentemente do outro que você abordou, em que situo a pesquisa no Segundo Império. Tenciono, em ambos os artigos, provocar um olhar para o que se estabeleceu, no Brasil, até meados do século XX, em instituições que guardam natureza similares, ou seja, as vinculadas ao poder público. O que me interessa seguir investigando é como foi se constituindo, durante quase 100 anos, um pensamento de dança, que se manteve assumindo, nos rituais da corte, uma determinada compreensão em que corpo, dança, poder e moral estão fortemente implicados.

Hoje, temos muitas informações que são anunciadas pelas mídias jornalísticas, redes sociais e outros canais de comunicação, tanto no Brasil quanto no exterior, de artistas, alunos(as), que vêm a público expor diferentes modos de abusos que sofrem em instituições, assim como o racismo exercido nesses ambientes. Nos artigos citados, lanço uma interrogação de como entender essa engrenagem no século XXI, mas é uma tarefa ainda a ser realizada. Precisamos nos debruçar com cuidado para entender as distintas camadas envolvidas nessa problemática. O que significa dizer que, por ora, não posso responder sobre o século XXI, de modo a abarcar a complexidade da questão em várias esferas de ensino. Mas tem um ponto que quero sublinhar: “autorizações”, “hierarquias”, “modelos de corpo”, “relação de poder” são instâncias que não estão atadas somente aos ambientes institucionais, concorda?

Agradeço à pesquisadora Dra. Fernanda Perniciotti pelas preciosas contribuições.

Ana Teixeira é artista, professora universitária e pesquisadora. Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC/SP) e doutoranda em Filosofia (PUC/SP). Graduada em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul (UCS/RGS), em Arts du Spectacle Mention Danse (Université Paris VIII/França). É professora do curso de Comunicação das Artes do Corpo (PUC/SP). Atuou como bailarina profissional entre os anos de 1988 a 2004, integrando o elenco do Balé da Cidade de São Paulo e StaatsTheater Kassel (Alemanha). Foi Diretora Artística Assistente do Balé da Cidade de São Paulo (2003 a 2009). Ministra cursos e palestras que discutem assuntos referentes ao corpo, à dança, estando seu foco de pesquisa dirigido à história do corpo e sua relação com poder e a instituição, com ênfase nos séculos XVII, XVIII e XIX. É membro do Grupo de Pesquisa Michel Foucault (PUCSP). Coordena o grupo de pesquisa “Sentidos do barroco: outras direções, outras lógicas, outros gestos (CNPq/PUCSP).

Ivana Menna Barreto é criadora, professora e pesquisadora em dança e performance. Fundadora, junto a Fred Pinheiro, da Cia. Movimento e Luz (1993), na qual dirigiu e atuou em colaboração com artistas convidados, em espetáculos apresentados em eventos, mostras e festivais no Rio de Janeiro e em diversas cidades do Brasil. Seus últimos projetos artísticos, “sem o que você não pode viver?”(2011), “meio sem fim”(2013), “Agora” (2015) e “Lugar inventado” (2019) buscam provocar conversas visuais, textuais e sonoras entre artistas e sociedade, durante os processos criativos. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP e Pós-doutora pelo PPG Dança/UFBA. Professora no Curso de Dança do Centro Universitário da Cidade (2011-2013) e no Departamento de Ensino do Teatro da UNIRIO (2016-2018). Autora de vários artigos e ensaios críticos e do livro Autoria em rede: modos de produção e implicações políticas, publicado pela Editora 7Letras (2017).

Referências

ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociedade da realeza e da aristocracia de corte. Tradução: Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 9ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo. Paz e Terra, 2019.

MONTEIRO, Marianna. Dança popular: espetáculo e devoção. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2011.

VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil imperial (1822-1889). Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.

SCHWARCZ, Lilia M. As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca dos trópicos. 2a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

TEIXEIRA, Ana C. Artista da dança no século XIX fluminense: sob quais condições? In. Anais da III Jornada de Pesquisa em Arte UNESP PPGIA 2019: REVOLVER pontos e contrapontos da resistência: o papel da arte no devir. (p. 1569). Disponível em: https://9136a805-01de-411a-8289-7b3a6521a4cc.filesusr.com/ugd/57e737_89e900420b4b47bca877864f5363e1a1.pdf